Por: Ana Toral (*)

Durante gran parte de la historia de la investigación del cerebro, ha sido casi imposible probar con precisión las ideas acerca de cómo funciona el cerebro. Cuando tenemos cualquier sistema biológico tan complejo, pero sobre todo el cerebro, ¿Por dónde empezar?

Entre los científicos, Karl Deisseroth es conocido por su

desarrollo de la Optogenética, una tecnología que hace que las células

cerebrales individuales sean fotosensibles de forma altamente específica. Esas

células pueden ser activadas mediante destellos de luz emitidos a través de un cable

de fibra óptica. La optogenética ha dado a los investigadores un acceso sin

precedentes al funcionamiento del cerebro,

lo que les permite no sólo observar su circuitería neuronal precisa en animales

de laboratorio, sino también controlar el comportamiento a través de la

manipulación directa de las células específicas. Deisseroth, uno de los raros

neurocientíficos que también están practicando la psiquiatría, ha hecho que la

enfermedad mental sea un foco importante de su investigación optogenética.

Otros científicos de todo el mundo están utilizando el método para investigar

algunos de los enigmas más persistentes de la neurociencia, incluida la

cuestión fundamental de cómo el cerebro físico, los casi cien mil millones de

neuronas y sus multitudinarias conexiones, dan lugar a la mente: el

pensamiento, el estado de ánimo, el comportamiento, la emoción.

A finales del siglo XVIII, el médico italiano Luigi Galvani

se dio cuenta de que la electricidad estática podría inducir a moverse a la

pierna de una rana muerta. Por primera vez, los científicos entendieron que el

sistema nervioso opera bajo la influencia de la actividad eléctrica. Pero no fue hasta la década de los

años veinte del siglo pasado que un investigador suizo, Walter R. Hess,

utilizando cables implantados para estimular el cerebro de los gatos, mostró

que la emoción y el comportamiento también surgen de los impulsos eléctricos en

el cerebro. Mediante la estimulación de diversas regiones del cerebro, Hess

indujo reacciones diferentes: por ejemplo, se podía conseguir que un gato se

pusiera a la defensiva, tal como se muestra cuando se enfrenta a un perro.

En la década de los años cincuenta, un fisiólogo español en

Yale, José Manuel Rodríguez Delgado, llevó a cabo experimentos realizados con

electrodos implantados en el cerebro de sujetos humanos, utilizando un

dispositivo que él había inventado, llamado "stimoceiver", un

electrodo del tamaño de medio euro,

operado por control remoto. Delgado utilizó el stimoceiver en unos

veinticinco pacientes, la mayoría de ellos epilépticos y esquizofrénicos en un

hospital mental en Rhode Island, e informó que era "posible inducir una

gran variedad de respuestas, desde efectos motores a las reacciones emocionales

y manifestaciones intelectuales." los experimentos provocaron indignación

cuando se hicieron públicos, y Delgado los interrumpió y regresó a España.

Las preocupaciones éticas inherentes a la implantación de

electrodos en cerebros humanos dieron paso, a principios de los años noventa, a

la adopción de una tecnología de imágenes cerebrales completamente no invasivas:

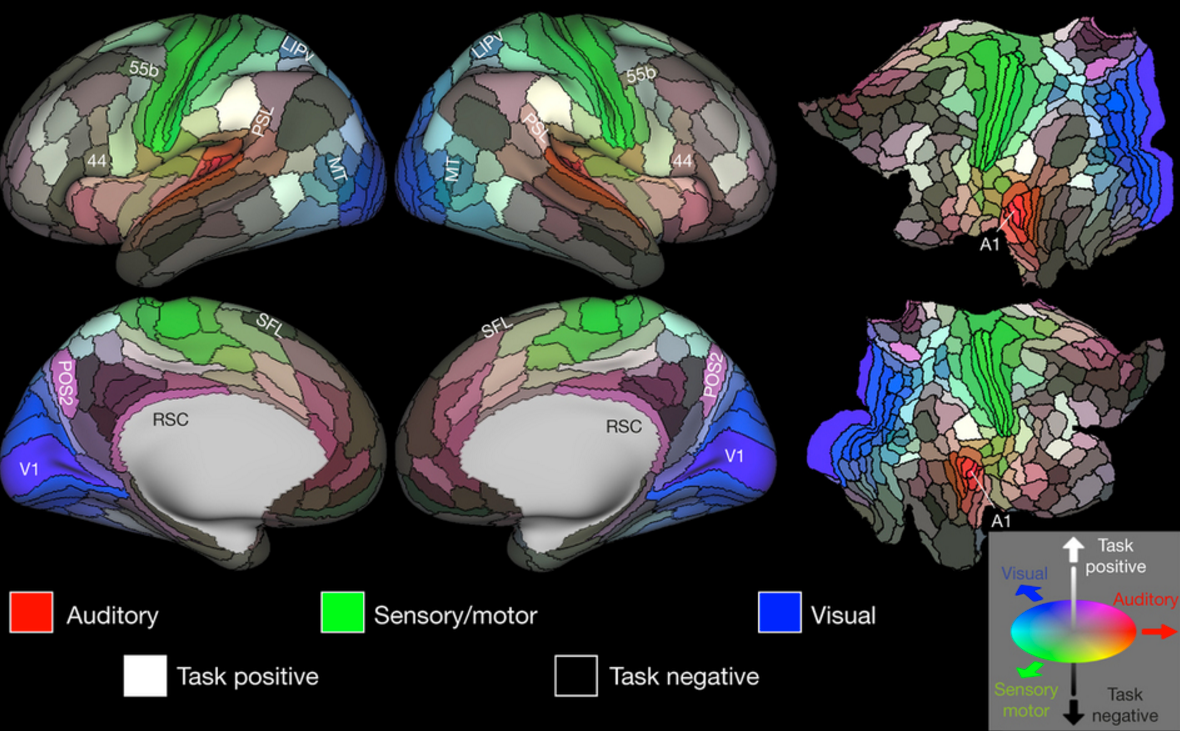

imágenes de resonancia magnética funcional, o fMRI. Esta tecnología jugó un

papel decisivo en el fortalecimiento de la teoría de que el cerebro se divide

en regiones discretas, responsables de diferentes aspectos de la conducta. La

tecnología utiliza potentes imanes para detectar cambios en el flujo sanguíneo

en el cerebro en sujetos que están expuestos a diversos estímulos, como imágenes,

sonidos, o pensamientos. Las regiones activadas se pueden presentar en una

pantalla como manchas luminosas de color. Pero el fMRI tiene severas

limitaciones. Existe un lapso de tiempo, y diferentes eventos neuronales que se

producen distanciados por un segundo o incluso algo más, pueden aparecer

solapados, lo que es una gran dificultad para el estudio de un órgano que

trabaja a una velocidad de milisegundos. Tampoco puede el fMRI revelar lo que

las células del cerebro están haciendo en realidad. La técnica registra la actividad

sólo en la escala de cientos de miles de neuronas, y una zona iluminada podría

representar cualquier número discreto de procesos neuronales. Dada esta falta

de precisión, incluso algunos de los defensores de la fMRI se muestran poco

entusiastas con sus resultados.

Para analizar el papel de pequeños grupos de neuronas, los

científicos se han basado en un método no muy diferente del que Hess utilizó

con sus gatos: la estimulación de áreas cerebrales específicas, en animales de

experimentación, con electrodos delgados. Debido a que los electrodos hacen

pasar la corriente a través del tejido cerebral, estimulando la actividad de

áreas no deseadas, los investigadores utilizan un fármaco para suprimir la

actividad neuronal. Pero el método es engorroso y requiere mucho tiempo.

En 2005, Deisseroth publicó su primer artículo sobre lo que

llegó a ser conocido como la optogenética. Debido a que la tecnología permite a

los investigadores no sólo desencadenar la actividad de las células a la

velocidad a la que el cerebro funciona realmente, sino también seleccionar las

células diana en regiones, como la amígdala, donde hay poblaciones mixtas de

cientos de tipos de células, la optogenética ofrece un impensable nivel de

precisión experimental. En la actualidad, la optogenética sólo se puede

utilizar en animales como ratones y ratas, cuyas funciones asociadas con las

emociones elementales, como el miedo, la ansiedad y la recompensa del cerebro,

son similares a las de los humanos. Pero el trabajo de Deisseroth apunta a que algún

día podría ser posible utilizarlo en humanos.

Christof Koch, el Director Científico del Instituto Allen

para la Ciencia del Cerebro, en Seattle, calificó a la optogenética como uno de

los acontecimientos más trascendentales en la neurociencia en los últimos

sesenta años, partiendo del trabajo original de tinción de tipos de células, a

finales del siglo XIX, siguiendo con el uso de electrodos en los años cincuenta

y sesenta, y hasta la llegada de la fMRI. Según Koch, la optogenética es la

cuarta ola. Ahora podemos comenzar a intervenir en las redes cerebrales de una

manera muy delicada, deliberada y específica. Los experimentos han arrojado luz

sobre muchas funciones del cerebro, incluyendo el aprendizaje, la memoria, el

metabolismo, el hambre, el sueño, la recompensa, la motivación, el miedo , el

olfato y el tacto.

Pero sigamos la historia paso a paso. Karl Deisseroth se

graduó en la escuela secundaria a los dieciséis años y ganó una beca para la

Universidad de Harvard, donde planeaba formarse en escritura creativa. En su

lugar, terminó recibiendo un grado en bioquímica, y fue admitido, a la edad de

veinte años, a un programa de doctorado combinado en Stanford. Motivado por el

deseo de entender mejor la naturaleza humana, decidió seguir su Doctorado en Neurociencia.

Para su doctorado, estudió cómo la actividad en las sinapsis

de las neuronas afecta al núcleo e influencia la expresión de los genes, un tema

muy especializado pero que es fundamental para un aspecto importante del ser

humano: la memoria. Había evidencias en investigaciones anteriores de que los

cambios en la expresión génica eran importantes para cosas como el

almacenamiento de la memora a largo plazo. La tesis de Deisseroth, que completó

en 1998, dio lugar a artículos en las revistas Neuron y Nature.

Karl Deisseroth había previsto inicialmente convertirse en

un neurocirujano, pero cambió de opinión después de hacer una rotación

obligatoria de cuatro semanas en psiquiatría, donde su primer paciente era el

hombre esquizoafectivo. Deisseroth le prescribió potentes medicamentos

antipsicóticos y estabilizadores del ánimo, pero el hombre seguía estando

demasiado superado por el trastorno como para dejar la sala de psiquiatría.

Deisseroth quedó a la vez decepcionado y fascinado. Fue agarrado por lo

desconocido. Estaba muy lejos de un atisbo de comprensión.

A Deisseroth le frustraba que la visión de la psiquiatría de

los trastornos más difíciles de tratar –la depresión severa, la esquizofrenia,

el autismo- estuviera limitada por una falta fundamental de comprensión de cómo

funciona el cerebro. Un cardiólogo puede explicar a un paciente el daño en su

músculo cardiaco. Con la depresión, no se puede decir lo que realmente es. Los

médicos pueden dar medicamentos de diferentes clases, poner electrodos y

estimular diferentes partes del cerebro y ver cambios en el comportamiento, pero no hay un

entendimiento a nivel de los tejidos. Ese problema lo ha enmarcado todo. ¿Cómo

podemos construir herramientas que mantengan el tejido intacto pero nos permita

ver y controlar lo que está pasando?

En 1979, Francis Crick, codescubridor de la doble hélice,

publicó un artículo en la revista Scientific American en la que él presentó sus esperanzas para el futuro de la ciencia

del cerebro. Los neurocientíficos ya estaban rutinariamente utilizando

electrodos para estimular el cerebro, pero Crick, teniendo en cuenta la

imprecisión del método, buscaba una herramienta que permitiera a los

investigadores activar y desactivar neuronas específicas, manteniendo intactas

los demás tipos de células. En un artículo posterior, sugirió una manera de

lograrlo: "Esto parece bastante inverosímil, pero es concebible que los

biólogos moleculares pudieran diseñar un tipo de célula particular sensible a

la luz."

Resultó que la clave para la ingeniería de una célula de

este tipo ya se había descubierto, a principios de los años setenta, cuando un

bioquímico alemán llamado Dieter Oesterhelt describió la primera opsina

microbiana. Las opsinas son proteínas sensibles a la luz que se encuentran

entre otros lugares en la naturaleza, en los fotorreceptores del ojo. La opsina

de Oesterhelt era de una bacteria unicelular que vive en lagos de alta salinidad

en Egipto y Kenia, y sobrevive a su ambiente hostil mediante la conversión de

la luz en energía. El descubrimiento de Oesterhelt provocó una ola de

investigación en los laboratorios de todo el mundo, pero nadie suponía que los

genes de una bacteria unicelular pudieran ser transportados para que

funcionaran en un cerebro de mamífero.

Son tan diferentes

las células microbianas y nuestras células, trabajan de forma tan diferente, desde la forma en que las proteínas

se transportan de un lugar a otro, a cómo se almacenan las cosas, se empaquetan,

o se envían a la superficie de la célula, que esta opción parecía una quimera.

En 2002, Gero Miesenbock, del Memorial Sloan Kettering

Cancer Center, en Nueva York, se convirtió en el primer investigador que utilizó

una opsina para hacer que una célula cerebral fuera sensible a la luz. Utilizó

una opsina tomada de la retina de una mosca de la fruta. Miesenbock es

considerado uno de los padres de la optogenética, y en 2013 compartió un premio

importante, el Brain Price, con Deisseroth y varios otros. La opsina de la mosca

de la fruta requiere tres proteínas que actúan en conjunto para conseguir que

la célula se ilumine. Adaptar el experimento al cerebro de un animal vivo, lo que

significaría importar el código genético para cada una de las tres proteínas,

es una tarea altamente difícil.

En 2003, un grupo de investigadores alemanes anunció el

descubrimiento de una nueva opsina microbiana, derivado de un alga verde que

crece en estanques. Cuando se introduce en las células embrionarias de riñón

humano, la opsina hace que las células respondan a destellos de luz azul.

Deisseroth reconoció el descubrimiento como potencialmente revolucionario. A

diferencia de la opsina de la mosca de

la fruta, la nueva opsina, la canalrodopsina-2, o ChR2, convierte la luz en electricidad en un solo paso, prácticamente

a la velocidad de los impulsos eléctricos en el cerebro.

Durante unos años, Deisseroth había estado elucubrando

acerca del uso de las opsinas para obtener neuronas sensibles a la luz en un

animal vivo, idea compartida por algunos otros investigadores y que fue

propuesta en Stanford, al colectivo que incluía a un estudiante graduado

llamado Ed Boyden. Pero era muy probable que fuera imposible modificar las células del cerebro, que son mucho más

complejas y frágiles que las células de riñón que el equipo alemán utilizó. Para

muchos científicos, el riesgo de pérdida de tiempo y dinero era demasiado

grande.

En el verano de 2004, Deisseroth abrió su propio laboratorio

de la Universidad de Stanford, y contrató a un estudiante de doctorado

brillante llamado Feng Zhang, que en su adolescencia había trabajado en un

laboratorio de terapia génica. Zhang parecía la persona ideal para hacer el

delicado trabajo de introducción de la opsina obtenida de los estanques en una

célula cerebral. La opsina tendría que ser introducida “de contrabando” en la

célula usando un virus, pero a una concentración que no matara a la neurona.

El laboratorio de Deisseroth aisló una neurona de rata en

una placa de Petri, y Zhang eligió un lentivirus benigno para introducir la

opsina en la célula. Deisseroth alistó a Ed Boyden para realizar las pruebas en la célula tratada. Cuando Boyden iluminó

el cultivo con la luz azul, la célula produjo fuertes potenciales de acción,

los picos de actividad eléctrica que las

neuronas utilizan para comunicarse. Después de un año de experimentos, el

equipo había creado la primera tecnología fiable del mundo para la generación

de neuronas sensibles a la luz que funcionaban a la velocidad del cerebro.

Pero Deisseroth se lo tomó con calma. No estaba claro que

esto fuera a funcionar para lo que realmente importaba, no sólo un experimento

de juguete en un plato, sino para realmente controlar el comportamiento de un

animal vivo de una manera que nos pudiera enseñar que es lo que el cerebro

estaba haciendo realmente en cada momento. En efecto, cuando el equipo presentó

un artículo anunciando sus resultados en las revistas Science y Nature, las dos

revistas alabaron el ingenio del experimento, pero no vieron ninguna aplicación

práctica, y lo rechazaron. Cuando el artículo fue finalmente publicado en la

revista Nature Neuroscience, en agosto de 2005, la comunidad científica no

estaba segura de que la técnica pudiera alguna vez llegar a funcionar en un

animal vivo.

Deisseroth y sus colegas se enfrentaron entonces a una serie

de desafíos. Trabajaron para introducir

las opsinas en células específicas del cerebro asociadas con,

por ejemplo, el sueño o la memoria o la ansiedad. Por último, idearon un medio

para la fijación de pequeños fragmentos de ADN a las opsinas, que actuaban como

una contraseña, asegurando que se introducirían sólo en las células correctas.

Luego tuvieron que encontrar una manera de hacer llegar destellos de luz a las

regiones profundas dentro del cerebro, y desarrollaron un cable de fibra óptica

conectado a un diodo láser. A finales de 2005, comenzaron los ensayos

preliminares para ver si podían controlar el comportamiento en ratones. En los

primeros experimentos, en células del hipotálamo, una región implicada en el

sueño, engatusaron a los animales para que durmieran en un cuarto oscuro, luego

iluminaron con luz azul el interior de

su cerebro. Los ratones parecía que se

despertaban. El animal parecía contraerse, y a continuación, volverse a dormir,

en un movimiento muy sutil. Pero esta no era la respuesta dramática que habían

esperado.

El siguiente avance científico de Deisseroth fue el

resultado de un truco publicitario. Cuando se extendió la noticia de lo que

estaba ocurriendo en su laboratorio, un reportero del Times solicitó una visita

en el verano de 2007. Para esta visita, se realizó un experimento en el que se

estimulaba la corteza motora de un ratón consiguiendo que este se pusiera a

temblar.

El siguiente avance científico de Deisseroth fue el

resultado de un truco publicitario. Cuando se extendió la noticia de lo que

estaba ocurriendo en su laboratorio, un reportero del Times solicitó una visita

en el verano de 2007. Para esta visita, se realizó un experimento en el que se

estimulaba la corteza motora de un ratón consiguiendo que este se pusiera a

temblar.

Deisseroth grabó un vídeo que recreaba el experimento. Un

ratón, aparentemente normal, a excepción de un pequeño tubo que sale de la

parte superior de su cabeza, donde está implantado el cable de fibra óptica, filmado desde

arriba, se veía de pie sobre sus patas traseras y husmeando a un lado de su recinto. En el instante en que

aparecía un brillo azul, el ratón comenzaba a dar vueltas en amplios círculos hacia

la izquierda. (El cable de fibra óptica estaba emitiendo luz brillante sobre las neuronas motoras en el

lado derecho del cerebro, que controlan el movimiento en el lado izquierdo del

cuerpo.) En el instante en que la luz se apagaba, el ratón dejaba de correr y

se dedicaba otra vez a husmear. Estaba claro que el comportamiento no era una

respuesta al dolor, ya que el cerebro no tiene receptores de dolor. Mediante la

estimulación de la corteza motora con la luz azul, Deisseroth había transformado

un animal que se movía libremente en algo parecido a un avatar de videojuegos

controlado con un joystick.

El reportero se impresionó lo suficiente para ofrecer el

experimento en su artículo. Esto fue dos años antes de que Deisseroth y otros

investigadores demostraran que la optogenética podría ser más de lo que el

Times había llamado una "versión de ciencia ficción de los estúpidos trucos

con mascotas."

En la primavera de 2009, una estudiante graduada que

trabajaba con Deisseroth, Viviana

Gradinaru, publicó un artículo sobre el uso de

la manipulación optogenética en roedores para definir las conexiones

neuronales precisas afectadas en la enfermedad de Parkinson. Poco después de

eso, Zhang fue co-autor de un artículo en la revista Science que examinaba el

papel que las neuronas altamente específicas de dopamina desempeñan en los

sentimientos de recompensa, resultados estos que tenían un significado especial

en la adicción a las drogas. Dos artículos en la revista Nature mostraron el

papel de las células en la actividad cerebral relacionada con la esquizofrenia

y el autismo. Los artículos aparecieron en rápida sucesión. Eso fue todo lo

necesario para que el mundo científico se convenciera de la validez de la

optogenética.

Muchos científicos escribieron a Deisseroth para solicitar

clones de las opsinas para utilizarlos en sus propios experimentos, y, en los

años posteriores, surgieron las subespecialidades de bioingeniería en el diseño y desarrollo de

nuevas opsinas. Ed Boyden, que dejó Stanford para poner en marcha su propio

laboratorio en el MIT, ya habían demostrado que, mediante destellos de luz

amarilla, una proteína fotosensible relacionada con la que Oesterhelt encontró

en África, podría producir una corriente eléctrica que desactivara la actividad

neuronal. Mediante su uso en conjunto con la opsina de luz azul, los

investigadores pueden jugar con los circuitos neuronales como con un órgano, activando

y desactivando la actividad cerebral a la velocidad real con la que las

neuronas se comunican entre sí, un proceso, según Deisseroth, que ha traído un

extraordinario control a los experimentos diseñados para determinar cómo el

cerebro procesa la información y conduce el comportamiento. Mediante la tinción de las células con proteínas que

brillan fluorescente cuando las neuronas se excitan, los investigadores no sólo

pueden "estimular" comportamientos, mediante la estimulación de las

células cerebrales tratadas optogenéticamente con los destellos de luz de fibra

óptica, sino también "leer" la actividad de circuitos que se activan

cuando a los animales de laboratorio se les somete a ciertas tareas.

Según Gary Lynch, profesor de psiquiatría y comportamiento

humano de la Universidad de California, y un experto en la memoria, la

optogenética se ha convertido en una herramienta indispensable en la neurociencia.

Su tremendo poder es que permite practicar en poblaciones específicas de

neuronas que se mezclan con otros tipos de neuronas y estimulan el tipo que se

quiere estimular, como en algunas partes de la amígdala, donde las neuronas

correspondientes a las emociones, la memoria y la sociabilidad se entremezclan.

El problema con los experimentos anteriores sobre la amígdala, es que cuando se

estimulaba con electrodos y se tenían efectos, no se sabía cual de todas las

poblaciones de neuronas afectadas era la responsable.

Lynch recientemente comenzó experimentos optogenéticos en el

hipocampo, una estructura cerebral profunda, que es crucial a la memoria

narrativa, y que era especialmente difícil de estudiar con los viejos métodos,

a causa de la multitud de "inputs" neuroquímicos de otras partes del

cerebro. Durante años, trataron de entender como estos diferentes inputs afectaban

al hipocampo. Ni con fármacos, ni con estimulación eléctrica se conseguían

buenas respuestas. La optogenética, sin embargo, ofrece una forma ideal para

identificar las neuronas afectadas por esos inputs, activarlas y desactivarlas,

y observar el efecto que ello tiene en la memoria. La investigación podría

tener implicaciones para la adaptación de los medicamentos utilizados para

aliviar las enfermedades neurológicas.

La Universidad de Stanford es conocida por la escasez de su

espacio en el laboratorio, pero en 2012, como Deisseroth era cortejado por

instituciones rivales, la universidad le ofreció un centro de investigación

dedicado en las colinas de Palo Alto. Una estructura blanca y elegante que él

llama El Edificio para Descifrar el Código Neural, y que antes había albergado una empresa de

biotecnología. El vestíbulo está dominado por una escalera central de torsión,

como una cadena de ADN, que une dos pisos llenos de laboratorios, quirófanos

para animales, y las oficinas, donde treinta y cinco estudiantes trabajan bajo

la dirección de Deisseroth.

En un experimento reciente, su laboratorio investigó el

principal síntoma de la depresión: la incapacidad de sentir placer en

actividades que antes se disfrutaban. Los ratones prefieren el agua con azúcar

al agua normal, pero después de unas semanas de lo que Deisseroth define como "estrés leve no doloroso", a los

ratones ya no les importaba si el agua tenía azúcar en ella. Mediante el examen

de las vías cerebrales de ratones que habían sido sometidos al estrés,

Deisseroth trazó las conexiones neuronales específicas que se relacionan con su

apatía, aislando las células y las conexiones pertinentes. Como compartimos con

los roedores muchos de los marcadores de proteínas que definen esas vías, se

espera que los fármacos adaptados a los circuitos específicos eliminarán los

síntomas con una exactitud que no era posible anteriormente. Esa es la

dirección en la que va la psiquiatría clínica, a un tratamiento mas centrado en

los síntomas. Muchos psiquiatras esperan que los medicamentos destinados a

aliviar la enfermedad global de la depresión como el Prozac, cederán el paso a los

fármacos que se dirijan a los síntomas precisos, como la ansiedad, que se produce

en múltiples trastornos.

Importa menos la exacta categoría de la enfermedad en la que

alguien cae. Lo importante es: ¿Cuáles son los síntomas y cuáles son los

medicamentos que ayudan con esos síntomas?

Es posible que la optogenética pueda ser utilizada como una

herramienta terapéutica en los seres humanos, y Deisseroth ha recibido

donaciones destinadas a ese resultado. Con estas donaciones, ha realizado

experimentos para controlar la diferenciación de células madre embrionarias,

con la idea de un día desarrollar la optogenética para el tratamiento de

trastornos cerebrales orgánicos. Publicó varios artículos sobre el tema en

2010. Una gran cantidad de investigadores ha seguido esta línea, pero él ha

seguido adelante, y en la actualidad está centrado en la ciencia básica del

cerebro, donde en su opinión, las oportunidades eclipsan todo lo demás en

términos de impacto. Algunos científicos han imaginado tratamientos que evocan

el stimoceiver de Delgado: El implante de LEDs que se activan con la luz en la

profundidad del cerebro para calmar los síntomas de ansiedad o las

alucinaciones en los esquizofrénicos. Deisseroth advierte que este tipo de

terapias se enfrentan a obstáculos considerables, debido a los efectos

desconocidos de la inyección de virus en el cerebro de pacientes vivos. Pero algunos

médicos ya están buscando posibles tratamientos en los periféricos del sistema

nervioso: los nervios que van a los brazos y las piernas. Si fuera posible

desactivar las fibras del dolor sin afectar el movimiento o las sensaciones

normales, eso supondría un gran impacto en el tratamiento de los pacientes.

Botond Roska, neurocientífico en Basilea, y José-Alain

Sahel, un oftalmólogo en París, están trabajando con la optogenética para

restaurar la vista de los ciegos. Las primeras pruebas han tenido éxito en

ratones y primates. También han probado con retinas humanas de donantes de órganos que habían sido mantenidas con vida, otra

manera de comprobar que estos vectores probablemente funcionaran en sujetos

humanos. Tienen la esperanza de ejecutar los primeros ensayos en humanos en el

próximo año.

Un día, a principios de 2010, Deisseroth estaba en su laboratorio,

disfrutando de unos minutos de paz. La Optogenética finalmente funcionaba como

había esperado. Pero ahora estaba interesado en uno de los problemas más

acuciantes de la neurociencia: cómo crear una imagen detallada de todas las

neuronas del cerebro y sus interconexiones. Los rayos X y otras técnicas que

utilizan la luz para penetrar en los tejidos no funcionan, debido al gran

volumen de grasas y agua del

cerebro, que hacen que la luz se disperse. Durante años, los neurocientíficos

han recurrido a rebanar el cerebro de cadáver en láminas muy estrechas, al

escaneo de las mismas, poniendo las secciones de nuevo juntas, tratando de

realinear las fibras nerviosas, muchas de los cuales habían sido dañadas al ser

cortadas en capas. "Básicamente, no sirve," pensaba Deisseroth.

"Sólo se puede hacer anatomía muy local a pequeña escala." La

eliminación de las grasas y el agua se consideraba imposible, ya que

constituyen la "gelatina" que mantiene la delicada red de neuronas y

axones en su lugar.

Deisseroth pensaba lo bueno que sería si se pudiera hacer un

cerebro completamente transparente. En su laboratorio, Deisseroth preguntó si se

podrían desplazar las grasas y el agua

con un andamio que apoyaran el cableado, pero permitiera que la luz penetrara, quizás

un hidrogel, un polímero a base de agua que se utilizara para apoyar las

células en el mantenimiento del tejido humano. La idea se convirtió en CLARITY,

un acrónimo en inglés de "Hidrogel de tejido compatible con

inmunotinción/Imagen anatómicamente rígida tras la eliminación de lípidos”. CLARITY

es el segundo gran aporte de Deisseroth

a la neurociencia, un método para transformar los cerebros de cadáveres en completamente

transparentes, con excepción de las neuronas y las fibras nerviosas que quedan

perfectamente intactas.

A diferencia de la optogenética, la idea progresó

rápidamente para su uso práctico. Deisseroth contrató a un ingeniero químico

llamado Kwanghun Chung, y en unos meses estaban experimentando con un hidrogel

llamado acrilamida. Inyectaron la acrilamida en forma de líquido en los

tejidos, y luego introdujeron el cerebro en agua caliente, lo que provocó que

el líquido se convirtiera en un gel. Mediante el paso de una corriente

eléctrica suave a través de los tejidos, las grasas se diluyeron, dejando los circuitos neuronales en suspensión en el

hidrogel, y haciendo que el cerebro fuera "transparente".

En abril de 2013, Deisseroth anunció la nueva tecnología en la revista Nature; El sitio Web de la revista publicó videos de un cerebro de

ratón transparente, que muestra una maraña de células increíblemente finas y de

fibras nerviosas, que brillaban en verde

contra un fondo negro. Thomas Insel, Director del Instituto Nacional de Salud

Mental, lo calificó como "probablemente uno de los avances más importantes

en neuroanatomía en décadas." Desde

entonces se ha convertido en una herramienta estándar para los científicos y

médicos de todo el mundo. Estudios publicados recientemente utilizando CLARITY

han proporcionado una nueva perspectiva sobre la acumulación de depósitos en el

cerebro de las personas con la enfermedad de Alzheimer. La tecnología ha sido

adoptada como una herramienta crítica para el proyecto, respaldado por la

Iniciativa BRAIN, de obtener un mapa completo del cerebro de un ratón y, tal

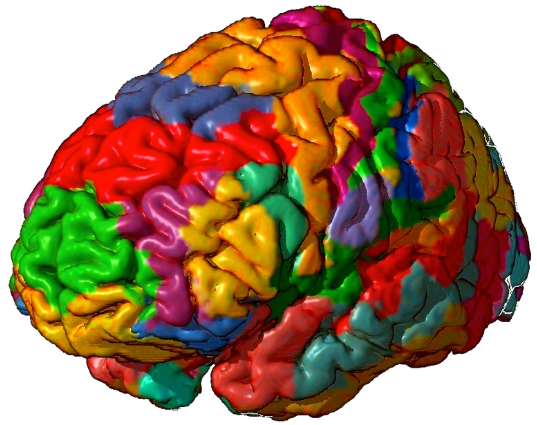

vez con el tiempo, del cerebro humano. Una enorme empresa, en la escala del

Proyecto del Genoma Humano, en el que los investigadores tienen que trazar y

clasificar los casi cien mil millones de neuronas y las cien billones de

conexiones entre ellas.

Durante décadas, los investigadores han imaginado el cerebro

como una sopa de sustancias neuroquímicas cuyo funcionamiento normal depende de

que los productos químicos permanezcan en un equilibrio adecuado. Se creía que

las enfermedades mentales eran el resultado de un "desequilibrio

químico", la cantidad incorrecta de uno u otro neurotransmisor en determinadas

sinapsis. Las limitaciones a este enfoque se hacían evidentes incluso antes del

advenimiento de la optogenética y CLARITY. Si se cree que hay algo tal como una

deficiencia de serotonina en la depresión, entonces cualquier cosa que aumente específicamente

la cantidad de serotonina sería un antidepresivo. Pero no es cierto. No se

pueden explicar las cosas a ese nivel. Del mismo modo para la psicosis o la esquizofrenia.

Algunas cosas encajan en patrones químicos, pero otras no lo hacen.

Cada vez más, los neurólogos creen que la clave para

entender cómo funciona el cerebro reside en la totalidad de sus circuitos

neuronales, y la forma en que las regiones cerebrales muy distantes entre sí se

comunican a través de la proyección de largo alcance de las fibras nerviosas.

Con este punto de vista, los trastornos mentales son el resultado del

cortocircuito o de la interrupción de cables del gran circuito que forma

el cerebro, y es la hora de definir y

describir esas conexiones del circuito para lo cual las innovaciones de Deisseroth prometen ser

especialmente útiles.

Christof Koch, del Instituto Allen, compara a Deisseroth con

Galileo, cuyas iniciales mejoras del telescopio ofrecieron un gran avance en

nuestra comprensión del cosmos. Y así

como el telescopio de Galileo abrió la inmensidad del espacio, las tecnologías

de Deisseroth han ayudado a revelar lo poco que sabemos sobre el cerebro, esto

es, la más compleja pieza de materia organizada en el universo conocido.

En los últimos cuatrocientos años, desde el descubrimiento

del telescopio, cada generación sucesiva de astrofísicos ha dado cuenta de que

el universo es aún más grande que el pensamiento de la generación anterior. Lo

mismo sucede con el cerebro. Cada generación de neurocientíficos descubre una imagen

de más complejidad, con más capas ocultas.

Deisseroth sabe que no está cerca de comprender el mayor

misterio de la mente: Cómo un poema o una pieza de música pueden provocar

emociones a partir de una masa de neuronas y circuitos suspendidos en grasas y

agua. Esa es una cuestión importante, pero es demasiado pronto para preguntarla.

(*) bioquímica