Desde los intestinos y las vías respiratorias hasta la sangre, los

músculos y la piel, diversos receptores sensoriales se han detectado en

funciones inesperadas.

¿Qué hacen los receptores sensoriales fuera de los órganos de los

sentidos? Los receptores de olor, sabor y luz están presentes en muchas partes

diferentes del cuerpo y tienen funciones sorprendentemente diversas.

Berkowitz de la Universidad Johns Hopkins comenzó a observar una curiosa

respuesta en los vasos sanguíneos que había aislado para su estudio: cada vez

que entraba en su laboratorio y las luces se encendían automáticamente, los

vasos sanguíneos ejercían menos presión sobre el transductor de fuerza que los

investigadores habían conectado para transmitir datos de manera continua.

Una búsqueda en la literatura científica reveló que la relajación de los

vasos sanguíneos en respuesta a la luz, llamada fotorrelajación, se había

descrito casi 50 años antes, pero los mecanismos subyacentes nunca se habían

aclarado por completo. Berkowitz analizó si estos efectos estaban mediados por

pigmentos intrínsecos de detección de luz. Si fuera así, no sería la primera

vez que se encontrara un receptor sensorial fuera de un órgano sensorial.

La luz, el olor y los receptores del gusto ubicados en nuestros ojos,

narices y lenguas inundan nuestro cerebro con información sobre el mundo que

nos rodea. Pero estos mismos receptores sensoriales también están presentes en

lugares inesperados por todo el cuerpo, donde sirven a una sorprendente

variedad de funciones biológicas. En la última década, más o menos, los

investigadores descubrieron que el intestino "descubre" a los

parásitos antes de iniciar las respuestas inmunitarias, y los riñones

"huelen" los ácidos grasos,

regulando la presión arterial en respuesta. Por supuesto, luego de una

investigación adicional, Berkowitz descubrió que era la melanopsina, un

pigmento sensible a la luz que regula el ciclo circadiano y otras funciones no

visuales en el ojo, lo que modulaba la relajación de los vasos sanguíneos

cuando se encendían las luces de laboratorio.

Ahora los investigadores están caracterizando tales receptores

sensoriales presentes en diferentes tejidos por todo el cuerpo y trabajando

para comprender sus funciones, con el objetivo final de usar estos receptores

para diversas aplicaciones diagnósticas o terapéuticas. Se están realizando

ensayos preliminares para probar los usos terapéuticos de la vasodilatación

inducida por luz en seres humanos, por ejemplo, y los ensayos clínicos detectarán

pronto si los receptores del gusto de un paciente, tanto los de la boca como

los de las vías respiratorias, podrían usarse para diagnosticar y tratar infecciones

respiratorias, respectivamente. Si bien muchos de los detalles de la activación

de los receptores y la señalización en cascada no están claros, los

investigadores finalmente se están acercando a comprender qué hacen estos

receptores fuera de los órganos sensoriales clásicos. Y los laboratorios están

utilizando herramientas genéticas modernas, como matrices para detectar la

expresión génica o los niveles de proteínas en diferentes tejidos, para

identificarlos.

Siguiendo el olfato

Sensores olfativos: originalmente se pensaba que estaba presentes solo en la nariz, pero los receptores olfativos existen en muchos lugares del cuerpo, incluso en la piel, el corazón, los pulmones, los riñones, los músculos y el esperma.

Están involucrados en una variedad de funciones, desde regular la presión arterial hasta mejorar la regeneración de los músculos y la piel.

Imagen LUCY READING-IKKANDA

En 1991, Richard Axel y Linda Buck, de la Universidad de Columbia,

describieron por primera vez la familia de genes que codifican los receptores

olfativos, iniciando el estudio molecular del olfato. La suposición en ese

momento era que los receptores olfativos sólo se expresaban en la nariz, pero

casi inmediatamente, los estudios sobre la expresión del gen del receptor en

otros tejidos comenzaron a aparecer en las publicaciones científicas. En

estudios publicados en 1992 y 1993, por ejemplo, investigadores de la

Université Libre de Bruxelles detectaron la expresión de genes de receptores

olfativos en espermatozoides de perros. Pero si estos receptores eran

funcionales, era una pregunta sin respuesta hasta el momento.

Intrigado, Hanns Hatt de Ruhr-University Bochum decidió buscar estos

receptores en el esperma humano. En 2003, Hatt y sus colegas demostraron que

los receptores olfativos en los espermatozoides humanos eran funcionales y

podían ser activados por una molécula de olor, al igual que los receptores en

la nariz. Aún así, al principio fue muy difícil convencer al mundo científico

de que estos receptores olfativos no se expresan exclusivamente en la nariz.

Durante la siguiente década, el equipo de Hatt y otros continuaron

identificando los receptores olfativos en una variedad de tejidos humanos,

incluidos los pulmones, el hígado, la piel, el corazón y los intestinos. De

hecho, son algunos de los genes más altamente expresados en muchos

tejidos, por lo que estos receptores deben tener una enorme importancia para la

célula.

Sensores del gusto

Se han encontrado receptores del gusto en todo el cuerpo, incluidos los testículos, el esperma, las vías respiratorias y el intestino. Tienen muchas funciones diferentes, detectadas en ratones de laboratorio, que incluyen la detección de nutrientes en los alimentos, la regulación de la respuesta inmune a las bacterias y los parásitos e influyen en la fertilidad.

Células penacho epiteliales (Tuft Cells): los receptores del gusto se expresan en ciertas células epiteliales en el intestino, que en el ratón utilizan la señalización del gusto para detectar parásitos y estimular el sistema inmunológico en respuesta.

Células ciliadas : los receptores de sabor amargo también se expresan en las células de las vías respiratorias superiores que contienen protuberancias similares a pelos llamadas cilios. Cuando estos receptores del sabor amargo detectan las moléculas de señalización bacteriana, las células liberan óxido nítrico que mata a las bacterias. También aumentan la velocidad con que los cilios vibran para expulsar las bacterias de las vías respiratorias.

Ahora, la pregunta que se avecina es: ¿Qué están haciendo estos

receptores? El gran problema es que, para estudiar la función de las proteínas

del receptor olfatorio, uno tiene que saber cómo se puede activar el receptor.

Los seres humanos tienen unos 350 tipos de receptores olfativos

funcionales (los ratones y las ratas tienen alrededor de 1.000), y los

investigadores solo han identificado las moléculas activadoras de olor del 10

al 20 por ciento de ellas. Para descubrir qué activa un receptor en particular,

Hatt expresa su gen en una línea celular humana y expone las células a un panel

de unos pocos cientos a unos pocos miles de moléculas de olor diferentes, típicamente

olores artificiales disponibles comercialmente, como los que se usan para

perfumes u otros productos cosméticos.

Usando esta técnica, Hatt identificó con éxito una molécula de olor que activa los receptores olfativos en el esperma, un olor sintético que huele a flores de lirio de los valles, lo que le ha permitido realizar estudios funcionales. Los espermatozoides nadan hacia el odorante sintético y se aceleran a medida que aumenta la concentración de odorantes. Hatt sugiere que estos receptores olfativos podrían guiar al esperma a medida que nadan hacia el óvulo, aunque los investigadores aún están probando esta hipótesis e intentando identificar el ligando natural del receptor en el cuerpo.

SIGA ESE OLOR: el tratamiento de las células de la piel humana con un aroma de sándalo artificial llamado sandalore, activa un receptor olfativo que causa un aumento de la migración celular y la proliferación, mejorando la cicatrización de las heridas. El ligando natural del receptor es desconocido.

Imagen: BUSSE ET AL., J INVEST DERMATOL, 134: 2823-32, 2014.

Hatt también descubrió que un olor a sándalo artificial llamado sandalore

activa un receptor olfativo en la piel. La activación de este receptor estimuló

a las células de la piel para migrar y proliferar más rápidamente, lo que lleva

a una regeneración y curación de heridas más rápido. Una vez más, el ligando

natural del receptor, probablemente una sustancia química u hormona con una

estructura similar a la del sándalo, aún está por determinarse.

Algunos receptores olfativos tienen funciones similares en diferentes

tejidos. En 2009, Grace Pavlath de la Universidad de Emory estaba estudiando

cómo las células musculares se fusionan para formar fibras multinucleadas

cuando notó niveles altos de expresión para el mismo receptor olfativo que Hatt

había encontrado en el esperma. Encontró que este receptor olfativo atrae a las

células musculares hacia un olor particular, dirigiendo así la migración

muscular. "Es absolutamente lógico que lo utilice como un “atractor” para

decirle a las células a dónde ir", según Pavlath. Sin este receptor, las

fibras musculares de los ratones son más propensas a las lesiones y se

regeneran de manera deficiente, mientras que la sobreexpresión de este receptor

mejora la regeneración. Encontrar el ligando natural del receptor permitiría

potencialmente diseñar fármacos que pudieran activar este receptor y mejorar la

regeneración muscular.

En algunos casos, los investigadores pueden haber identificado los

ligandos naturales responsables de la activación de los receptores olfativos en

todo el cuerpo. En el riñón, por ejemplo, Pluznick de la Universidad Johns

Hopkins encontró que ciertos ácidos grasos de cadena corta producidos por

bacterias intestinales pueden activar el receptor olfativo 78 (Olfr78), que en

ratones desencadena cambios en la presión arterial. Cuando los investigadores

inyectaron ratones que carecían del gen para Olfr78 con ácidos grasos de cadena

corta, la presión sanguínea de los animales disminuyó, lo que sugiere que

Olfr78 por sí mismo normalmente aumenta la presión sanguínea en respuesta a estos

compuestos. Pero la regulación de la presión sanguínea es complicada, y

Pluznick encontró otro receptor no olfatorio llamado Gpr41 que disminuyó la

presión sanguínea en respuesta a los ácidos grasos de cadena corta y tuvo un

efecto más fuerte que Olfr78. Pluznick sugiere que los dos receptores podrían

actuar juntos para producir un efecto de amortiguación, efecto que protegería

contra los cambios bruscos de la presión arterial, ya que los niveles de ácidos

grasos fluctúan.

"Hay indicios en la literatura científica de que las cosas que se

espera que aumenten la producción de acidos grasos de cadena corta están

asociadas con cambios en la presión arterial", según Pluznick. Las

bacterias intestinales producen ácidos grasos de cadena corta cuando los

microbios digieren alimentos ricos en fibra, por ejemplo, y comer más fibra se

ha asociado con una presión arterial más baja. Se podría suponer, entonces, que

comer alimentos con fibra, o ingerir probióticos, podría ayudar a regular la

presión arterial. Eso es, obviamente, un objetivo ideal a largo plazo, pero hay

potencial para seguir indagando en este sentido.

Los receptores olfativos en sitios inesperados también pueden resultar

útiles en el tratamiento del cáncer. Hatt ha identificado receptores olfativos

muy altamente expresados en varios tipos de células

cancerosas, y al estimularlos se reduce el tamaño de los

tumores in vitro. Aunque se necesita mucha más investigación para poder

traducir esos hallazgos en una terapia contra el cáncer, es una nueva y enorme

familia de posibles objetivos para el diagnóstico y la terapia para diferentes

enfermedades.

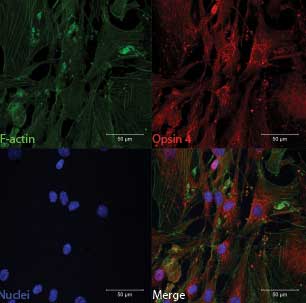

Relajación luminica

ILUMINANDO LA SANGRE: las células musculares lisas aórticas humanas producen melanopsina (Opsin? 4), un fotopigmento que induce la relajación de la vasculatura en respuesta a la luz azul.

Imagen: SEBASTIAN F. BARRETO ORTIZ

A fines de la década de 1990, cuando Ignacio Provencio, de la Universidad

de Virginia, comenzó a buscar la melanopsina en mamíferos, hasta ese momento

encontrada únicamente en ojos de anfibios, se consideró en gran medida como un

esfuerzo quijotesco por la mayoría de las personas en el campo de la visión. No

fue hasta el año 2000, cuando se documentó la expresión de melanopsina en la

retina humana y de ratón (específicamente, en las células de la retina

interna), que se hizo evidente que las opsinas en bastones y conos no eran los

únicos fotopigmentos sensibles en los ojos de los mamíferos. Desde entonces, en

mamíferos, la melanopsina se ha implicado en varios fenómenos inducidos por la

luz, incluida la regulación del reloj circadiano, la constricción de la pupila

en respuesta a la luz y los efectos sobre el estado de alerta, el aprendizaje y

el metabolismo.

Berkowitz y su equipo comenzaron a buscar la expresión del gen de

melanopsina, Opn4 y encontraron que era bastante ubicuo en todos los vasos

sanguíneos. Usando ratones knockout para Opn4 e inhibidores farmacológicos, los

investigadores confirmaron que la melanopsina efectivamente inducía la

relajación de los vasos sanguíneos en respuesta a la luz. Este efecto de

fotorrelajación era específico de las longitudes de onda azules de la luz,

consistente con el espectro de absorción del pigmento. El equipo de Berkowitz

también descubrió que la fotorelajación estaba regulada por el receptor quinasa2

acoplado a proteína G (GRK2). Si bien la exposición a la luz por sí sola podría

causar una relajación de los vasos sanguíneos del 20 al 25 por ciento, la

combinación de la luz con un inhibidor de GRK2 dio como resultado una

relajación del 75 al 100 por ciento.

LUZ: La melanopsina, un pigmento sensible a la luz que no participa en la visión, se expresa en muchos vasos sanguíneos diferentes. Cuando se exponen a luz de longitud de onda azul, la melanopsina y el receptor quinasa2 acoplado a proteína G (GRK2) inducen la relajación de los vasos sanguíneos. La combinación de luz y un inhibidor de GRK2 dio lugar a una relajación de los vasos sanguíneos in vitro del 75 al 100 por ciento.

Imagen: LUCY READING-IKKANDA

¿Pero cuál es la función de esta sensibilidad a la luz? La iluminación

con luz azul de las arterias de la cola de los ratones, que están lo

suficientemente cerca de la superficie para que la luz penetre, disminuye la presión

arterial en la arteria de la cola y aumenta el flujo de sangre en la cola. Sin

embargo, la mayoría de los vasos sanguíneos están muy adentro del cuerpo, donde

no estarían expuestos a la luz. Se especula que podría ser un vestigio de la

evolución. Alternativamente, podría haber otras cosas además de la luz que

activaran la melanopsina in vivo. También es posible que haya algunos procesos

metabólicos todavía desconocidos que generan luz dentro del cuerpo. Es un poco extraño,

pero sería posible.

Independientemente de su función fisiológica, Berkowitz está tratando de

aprovechar la fotorrelajación inducida por la luz para tratar enfermedades

vasculares, como el fenómeno de Raynaud. Los pacientes con Raynaud experimentan

una constricción extrema de los vasos sanguíneos en los dedos de las manos y

los pies en respuesta al frío, lo que limita la circulación y hace que estas

extremidades se sientan entumecidas y doloridas. Berkowitz sugiere que los

pacientes podrían usar guantes que emiten luz azul para mejorar su flujo sanguíneo

periférico. Esto podría inducir cierto alivio a estos pacientes que tienen un

frío y un dolor terribles.

Además, la terapia de luz podría ayudar a los recién nacidos que sufren

de hipertensión pulmonar o presión arterial alta en las arterias de sus

pulmones y corazones. Los tratamientos farmacológicos actuales tienen varios

efectos secundarios, y la luz podría ser una alternativa potencial segura, según

Berkowitz, quien actualmente está desarrollando técnicas para soslayar el hecho

de que la luz azul no penetra muy profundamente en el cuerpo. Con suerte, si

esa tecnología funciona, se podrá aprovechar para otras enfermedades en las que

la vasoconstricción es un problema importante. Cualquier tipo de proceso de

enfermedad en el que la constricción de los vasos sanguíneos sea un problema,

ya sea la diabetes, la enfermedad vascular periférica o la enfermedad de la

arteria coronaria, podría tratarse con una terapia basada en la luz.

Saboreando patógenos

Sensores en el intestino: los receptores de sabor dulce y amargo expresados en células penacho(verdes) en el epitelio del intestino delgado (rojo) detectan parásitos y estimulan el sistema inmunológico como respuesta. (Núcleos teñidos en azul.)

Imagen: MICHAEL HOWITT

Otro tipo de maquinaria sensorial que se extiende por todo el cuerpo son

los receptores del gusto, que en la boca nos permiten disfrutar de una rica

paleta de sabores dulces, amargos, salados, ácidos y umami. Están en el

intestino; están en los testículos; están en el esperma. . . . El desafío es

descubrir cuál es su verdadero papel en vivo.

Algunos receptores del gusto en el intestino parecen detectar nutrientes

de los alimentos. Otros están presentes en los testículos y espermatozoides de

los ratones, y su eliminación deja a los ratones infértiles, aunque el

mecanismo es desconocido. Varios estudios recientes también indican un papel

para los receptores del gusto en la reacción inmune de nuestro cuerpo a ciertas

bacterias y parásitos.

|

Células solitarias quimiosensibles (abajo): las células solitarias quimiosensibles

existentes en el tracto respiratorio superior expresan receptores de sabor

tanto amargo como dulce. Cuando las moléculas de señalización bacteriana

activan los receptores de sabor amargo en ratones de laboratorio, estos receptores estimulan la secreción de

péptidos antimicrobianos. Los receptores dulces inhiben habitualmente a estos

receptores de sabor amargo a menos que los niveles de glucosa bajen, lo cual es

un signo de un aumento del crecimiento bacteriano.

|

Finger estudió inicialmente los sensores químicos de los peces. Estos

animales tienen células sensoriales en su piel que son bioquímica y

estructuralmente similares a las células de nuestras papilas gustativas. En

2003, él y sus colegas demostraron que estas células, llamadas células solitarias

quimiosensibles, también están presentes en la nariz de los mamíferos. Los

investigadores identificaron células solitarias quimiosensibles que expresan

receptores de sabor amargo en el tracto respiratorio superior del ratón y

demostraron que las moléculas producidas por bacterias gramnegativas para comunicarse entre sí, activan

estos receptores y estimulan la secreción de péptidos inflamatorios que

provocan una respuesta inmune innata.

Desde el estudio de Finger, los receptores de sabor amargo se han

identificado también en células solitarias quimiosensibles de la vía aérea

superior humana, y Noam Cohen de la Universidad de Pennsylvania ha descubierto

que los receptores de sabor dulce también se expresan en esas células, y que

los dos desempeñan funciones complementarias en la inmunidad innata. La

activación de los receptores dulces con glucosa o sacarosa inhibe los

receptores amargos de la misma célula. Cohen descubrió que el nivel normalmente

bajo de glucosa en la vía aérea era suficiente para inhibir los receptores

amargos y prevenir la secreción de péptidos antimicrobianos. Las bacterias en

las vías respiratorias se alimentan de la glucosa, por lo que los niveles de

azúcar son "básicamente una medida indirecta de la cantidad de bacterias

que hay", según Cohen, "mientras más bacterias, menos glucosa".

Sospecha que a medida que las bacterias aumentan, los niveles de glucosa bajan,

liberando los receptores amargos para responder a los compuestos bacterianos.

Cohen especula que algunos pacientes con sinusitis crónica o diabetes tienen

niveles elevados de glucosa en sus vías respiratorias, lo que podría ayudar a

explicar su susceptibilidad a las infecciones respiratorias.

Otras células del sistema respiratorio superior tienen protusiones en

forma de vello llamados cilios móviles que sirven como motores para expulsar el

moco de las vías respiratorias, arrastrando bacterias e irritantes. Un equipo

de la Universidad de Iowa descubrió que estas células también expresan

receptores de sabor amargo en los cilios, que pueden detectar y responder a las

moléculas de señalización bacteriana. Al igual que los receptores amargos

encontrados en las células solitarias quimiorreceptoras, Cohen y sus colegas

hallaron que los receptores del gusto de estas células ciliadas pueden

estimular el sistema inmunitario innato al unirse a los compuestos bacterianos.

También responden aumentando la velocidad con la que vibran los cilios.

Al parecer, la respuesta de los receptores del gusto a las señales

bacterianas ocurre en segundos o minutos, lo que los convierte en una primera

línea de defensa contra los patógenos de las vías respiratorias. Como

resultado, el tipo de receptores que tenemos puede afectar la forma en que reaccionamos

ante las infecciones respiratorias superiores. Cohen estudió el T2R38, un receptor

de sabor amargo en células ciliadas, que es bastante variable en las

poblaciones humanas. Es el mismo receptor que se cree que hace que algunas

personas sean "superdegustadores", particularmente sensibles a los

compuestos amargos que se encuentran en alimentos como el brócoli y las coles

de Bruselas. Cohen sugiere que los pacientes con la versión del receptor de “superdegustador”

pueden detectar compuestos bacterianos en concentraciones muy bajas en las vías

respiratorias. El receptor "ni siquiera permite que las bacterias se

afiancen para establecer ningún tipo de colonización o infección", agrega.

Cohen y sus colegas encontraron que los pacientes con esta versión de T2R38

rara vez tienen infecciones respiratorias superiores gramnegativas, y el tipo

de receptor que posee un paciente predice el éxito de la cirugía sinusal. Según

Cohen, cuando los pacientes tienen una sinusitis crónica lo suficientemente

grave como para requerir cirugía, los que son más sensibles a los compuestos

amargos presentan mejores resultados después de la cirugía, con menos

infecciones subsiguientes y mejor respiración y sueño en comparación con los

que son menos sensibles.

Cohen sugiere que tener un paciente que pruebe una variedad de productos

químicos no tóxicos para evaluar su amargura podría servir como una herramienta

de diagnóstico barata y rápida. El objetivo final sería usar esto para tratar

de determinar a qué patógenos potenciales podría ser susceptible una persona.

Eventualmente, los investigadores podrán aprovechar los receptores del gusto

con fines terapéuticos, quizás inyectando una sustancia amarga en la nariz para

estimular una respuesta inmune innata. Cohen planea comenzar a probar compuestos

terapéuticos candidatos en ensayos clínicos este año. Si esto funciona de la

manera que se cree que podría funcionar, podría ser la primera línea de terapia

que se recibe cuando se sufre algún tipo de infección.

Los hallazgos recientes sugieren que los receptores del gusto también

pueden desempeñar un papel crítico en las respuestas inmunes en el intestino.

Los receptores del gusto se expresan en ciertas células epiteliales en el

intestino, llamadas células penacho, y "se supone que esto podría tener

algo que ver con reaccionar a los alimentos", según Michael Howitt de la

Universidad de Harvard. Pero después de ver el trabajo de Finger y Cohen,

Howitt se preguntó si el sabor también podría desempeñar un papel en la

detección de microbios.

Efectivamente, Howitt descubrió que la señalización del gusto por las

células penacho puede activarse por parásitos unicelulares y gusanos redondos

en la tripa del ratón. Aunque los receptores exactos involucrados aún no se han

descubierto, Howitt encontró que sin las moléculas clave de señalización del

sabor, el sistema inmunitario nunca reacciona y el intestino se esfuerza para

deshacerse de los parásitos. Los hallazgos plantean la posibilidad de que los sensores del gusto no sean solo una

forma de discriminar entre diferentes alimentos, sino que se habrían conservado

evolutivamente como forma de detectar un conjunto completo de microbios

diferentes.

Quedan muchas preguntas sobre los receptores sensoriales que se han

identificado en todo el cuerpo, en particular, qué los activa y qué funciones

fisiológicas cumplen. Pero con posibles aplicaciones terapéuticas en el

horizonte, es un campo que está creciendo enormemente. Hace veinte años, nadie

estaba realmente interesado en estudiar el olfato o el gusto, pero eso ha

cambiado radicalmente.

Basado en:

- L. Buck, R. Axel. “A novel multigene family may encode odorant

receptors: A molecular basis for odor recognition,” Cell, 65:175-87, 1991.

- M. Parmentier et al., “Expression of members of the putative

olfactory receptor gene family in mammalian germ cells,” Nature, 355:453-55, 1992.

- P. Vanderhaeghen et al., “Olfactory receptors are displayed on dog

mature sperm cells,” J Cell Biol, 123:1441-52, 1993.

- M. Spehr et al., “Identification of a testicular odorant receptor

mediating human sperm chemotaxis,” Science, 299:2054-58, 2003.

- 5. D. Busse et al., “A synthetic sandalwood

odorant induces wound-healing processes in human keratinocytes via the

olfactory receptor OR2AT4,” J Invest Dermatol, 134:2823-32, 2014.

- C.A. Griffin et al., “MOR23 promotes muscle regeneration and

regulates cell adhesion and migration,” Dev Cell, 17:649-61,

2009.

- C. Pichavant et al., “Decrease of myofiber branching via

muscle-specific expression of the olfactory receptor mOR23 in dystrophic

muscle leads to protection against mechanical stress,” Skelet Muscle, 6:2, 2016.

- J.L. Pluznick et al., “Olfactory receptor responding to gut

microbiota–derived signals plays a role in renin secretion and blood

pressure regulation,” PNAS, 110:4410-15,

2013.

- E.M. Neuhaus et al., “Activation of an olfactory receptor inhibits

proliferation of prostate cancer cells,” J Biol Chem,

284:16218-25, 2009.

- I. Provencio et al., “A

novel human opsin in the inner retina,” J Neurosci, 20:600-05, 2000.

- G. Sikka et al., “Melanopsin mediates light-dependent relaxation in

blood vessels,” PNAS,

111:17977-82, 2014.

- T.E. Finger at al., “Solitary chemoreceptor cells in the nasal

cavity serve as sentinels of respiration,” PNAS, 100:8981-86,

2003.

- M. Tizzano et al., “Nasal chemosensory cells use bitter taste

signaling to detect irritants and bacterial signals,” PNAS, 107:3210-15,

2010.

- R.J. Lee et al., “Bitter and sweet taste receptors regulate human

upper respiratory innate immunity,” J Clin Invest,

124:1393-405, 2014.

- A.S. Shah et al., “Motile cilia of human airway epithelia are

chemosensory,” Science, 325:1131-34,

2009.

- R.J. Lee et al., “T2R38 taste receptor polymorphisms underlie

susceptibility to upper respiratory infection,” J Clin Invest, 122:4145-59,

2012.

- M.R. Howitt et al., “Tuft cells, taste-chemosensory cells,

orchestrate parasite type 2 immunity in the gut,” Science, 351:1329-33,

2016.