Sam Deadwyler y Robert Hampson habían pasado los años 1980 y principios de 1990 estudiando cómo las neuronas se comportaban en el cerebro de rata mientras realizaban una tarea de memorización simple. Había dos palancas situadas una al lado de la otra en una de las paredes de la jaula de la rata. Después de que la rata presionara una de las palancas, tenía que correr hacia el otro lado de la jaula y asomar su nariz por una pequeña abertura. Entonces, para obtener su recompensa, la rata tenía que volver a la pared de las palancas y pulsar la otra palanca. Mientras iba corriendo hacia adelante y hacia atrás, la rata tenía que recordar que palanca había presionado y que palanca todavía necesitaba presionar.

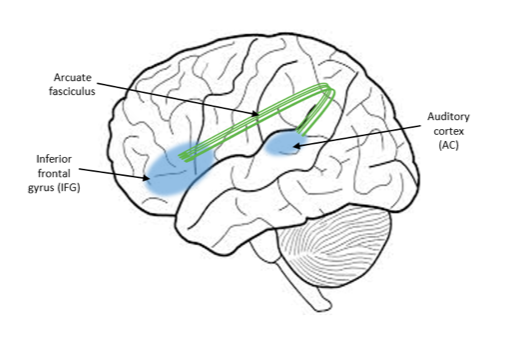

Mientras que las ratas realizaban esta tarea, Deadwyler y Hampson, ambos neurocientíficos del Wake Forest Baptist Medical Center en Carolina del Norte, registraban la actividad neuronal en el hipocampo, una estructura en forma de caballito de mar que forma parte de las profundidades del cerebro y que es la sede del aprendizaje y la memoria. Habían diseñado un dispositivo que contiene 16 pequeños electrodos y los habían implantado en el cerebro de la rata para registrar la actividad eléctrica. Hasta ese momento, lo mejor que los científicos podían hacer era medir neuronas individuales, pero

este dispositivo puede grabar la actividad de todo un grupo de neuronas, dando a Deadwyler y Hampson una imagen mucho más detallada y precisa.

Un hipocampo de rata

como se ve a través de un microscopio laser multifotónico de alta velocidad

Se centraron en dos regiones del hipocampo: CA3, que mostró la actividad más alta cuando la rata presionaba la primera palanca, y CA1, que mostró mayor actividad cuando la rata tenía que decidir que palanca empujar al final de la tarea. Después de cientos de repeticiones, Deadwyler y Hampson notaron que cuando las ratas presionaban la primera palanca, encontraron que un grupo de neuronas en CA3 se disparaban con un patrón específico. Mas tarde, cuando las ratas tenían que decidir qué palanca presionar en segundo lugar, también encontraron que las neuronas CA1 se excitaban con otro patrón específico.

"

Este patrón era el código de la memoria, y era casi idéntico una vez y otra y otra, y el sistema funcionaba de rata en rata en rata," informaba Hampson. En base a la actividad que observaban, podían incluso anticipar cuando las ratas iban a cometer un error. "Las ratas no estaban cometiendo errores al azar. Estaban respondiendo de esa manera, porque el hipocampo codificaba la información equivocada ", añadió.

Los seres humanos cometen errores similares cuando tratan de buscar donde han aparcado sus coches, dice

Deadwyler. Imagínese que ayer, aparcó su coche en la segunda fila junto a la puerta, pero hoy, lo aparcó en la cuarta fila, cerca del fondo. Pero hoy también estaba preocupado por una reunión a primera hora, y por ello no estaba prestando mucha atención a dónde aparcó. Si tratara de encontrar su coche en la segunda fila del parking, estaría cometiendo el mismo error que las ratas porque su hipocampo no codificó adecuadamente el lugar de aparcamiento de esta mañana.

Tras publicar estos resultados en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias en 1996, recibieron una llamada telefónica de

Ted Berger, un neurocientífico de la Universidad del Sur de California que estaba creando modelos matemáticos de la actividad del hipocampo. Berger quería poner a prueba sus modelos con los datos obtenidos de un organismo vivo. Deadwyler y Hampson, por su parte, querían crear representaciones matemáticas de cómo se comportaban las neuronas. El trío decidió colaborar.

Rápidamente, Berger

creó un modelo matemático que predecía la actividad posterior de la región CA1 basado en la actividad inicial registrada en la región CA3 del hipocampo. Los resultados no eran perfectos, pero acertaban un asombroso 90% de las veces, según datos de Deadwyler y de Hampson.

Poco después de comenzar a trabajar juntos, los tres empezaron a hacerse mutuamente preguntas hipotéticas. Sobre todo, se trataba de una forma de pensar a través de experimentos potenciales. Pero hubo una cuestión que no podían apartar de sus mentes. ¿Y si podían utilizar este dispositivo no sólo para grabar recuerdos, sino para reemplazarlos?

Entrando en materia

Hoy en día, hemos generado prótesis que pueden reemplazar las extremidades con dispositivos de agilidad asombrosa, pero cuando se trata de lesiones traumáticas del cerebro, los científicos y los médicos tienen pocas opciones. Una prótesis de memoria cambiaría eso. Deadwyler y Hampson creen que es posible crear un dispositivo que ayudaría a las personas con lesiones cerebrales y con pérdida de memoria por la enfermedad de Alzheimer y por otras demencias, a mejorar su capacidad de aprender y recordar. Aunque han pasado la última década haciendo pruebas en ratas y monos, esperan probarlo en humanos en un futuro próximo.

La idea no siempre fue popular. "

Sonaba demasiado a la ciencia ficción. Nos decían que les gustaría creer que pudiéramos hacer esto, pero simplemente no creían que se pudiera ", dice Deadwyler.

Eso sin duda cambió en los últimos años. Investigadores de la Universidad de Pennsylvania y la UCLA también están trabajando en un dispositivo de memoria protésico, que funciona aumentando nuestra capacidad para almacenar una memoria en lugar de favorecer su recuerdo, como hace el dispositivo de Deadwyler y de Hapson. Independientemente de qué aspectos de la memoria sea afectada por las prótesis, varios investigadores dicen que es una idea cuyo momento ha llegado. DARPA, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, está de acuerdo y ha proporcionado 37.5 millones de dólares para financiar el nuevo proyecto de Restauración Activa de la Memoria (RAM).

Pero las prótesis de memoria también han llamado la atención de los especialistas en ética. Ayudar a las personas con lesiones cerebrales es una búsqueda noble, argumentan, pero alterando su memoria se podría cambiar lo que una persona es, de manera fundamental. ¿Quién debe ser ayudado primero? ¿Qué tipo de lesiones se beneficiarían más? Y ¿dónde trazamos la línea?

No obstante, incluso si estos prototipos no llegan más allá de la experimentación con animales, han arrojado importante información sobre cómo aprendemos y cómo recordamos la información que nos hace ser quienes somos.

Descifrando el Hipocampo

La visión de Deadwyler y de Hampson surgió al darse cuenta de que podían predecir cuando las ratas iban a cometer un error. Cuando las ratas presionaban la primera palanca, en lugar de una señal fuerte de las neuronas CA3, el dispositivo sólo registraba una señal débil, lo que indica que faltaba parcialmente la memoria en el cerebro. Ellos sabían por su trabajo anterior que la actividad de las neuronas CA1 dependía de la señal correcta desde las neuronas CA3. (Cuando una neurona conecta repetidamente con una neurona vecina a través de una sinapsis, el pequeño espacio que separa las dos células, el enlace entre ellos se refuerza, de manera que la segunda célula es mucho más probable que se dispare cuando la primera célula se activa. Los estudiantes de neurociencia aprenden esto como "

neuronas que disparan juntas, se conectan entre sí." Los grupos de neuronas CA3 y CA1 definitivamente están conectados entre sí.)

Como este error de codificación ocurría segundos antes de que las ratas tuvieran que recuperar la memoria de que palanca habían presionado, Deadwyler, Hampson, y Berger se preguntaban si podrían anular el patrón débil con uno fuerte, que fuera correcto. Se necesitaría el procesamiento de la señal grabada de las neuronas CA3 a una velocidad vertiginosa, pero las mejoras en la informática han hecho posible tales cálculos. Si funcionaba, sería el primer atisbo de prueba de que podríamos reemplazar los recuerdos perdidos.

Probaron su corazonada usando la misma tarea de presionar la palanca. Grabaron la señal de las neuronas CA1 y CA3 cuando las ratas ejecutaban la prueba correctamente. Luego, probaron el dispositivo no sólo como un sensor, sino como una prótesis de memoria, también. Cuando los electrodos detectaban una señal débil de las neuronas CA3 cuando la rata presionaba la primera palanca, los investigadores insertaban la señal CA1 correcta antes de que llegara el momento en que las ratas tenían que decidir qué palanca presionar en segundo lugar.

Cuando el equipo sólo observaba y no activaba el dispositivo, las ratas realizaron la tarea correctamente el 80% de las veces. Pero cuando cambiaron el dispositivo para que proporcionara la señal CA1 adecuada,

la tasa de precisión aumentó a un 95%. También encontraron que podían interferir con la memoria, mediante la estimulación de las neuronas CA1 con una señal incorrecta. Entonces, la precisión se redujo al 75%, según los resultados publicados en la revista Journal of Neural Engineering.

Deadwyler, Hampson, y Berger también probaron el dispositivo en animales que nunca habían completado la tarea de presionar la palanca. Sin ningún tipo de estimulación desde el dispositivo, la ejecución de la tarea por estos animales no tratados previamente era correcta alrededor del 60% de las veces. Con el dispositivo, sin embargo, la exactitud mejoró a justo por debajo de 80%. Una rata sin entrenar con el dispositivo era casi tan buena como una rata experta sin él. "Este fue el mejor ejemplo de que un dispositivo de este tipo sería útil", dice Deadwyler.

Para el equipo, estos resultados fueron profundamente significativos. Pero otros científicos pensaban que podía haber algo de ruido que pudiera estar dañando los datos. "Antes de publicar algo, tuvimos que hacer un número ridículo de controles para verificar los datos", dice Deadwyler, que desaceleró drásticamente el ritmo de sus investigaciones.

Aunque las ratas son buenos modelos para los cerebros humanos, obviamente, no son idénticas. Una diferencia importante es la ubicación del hipocampo en el cerebro. En las ratas, el hipocampo solamente está cubierto por una fina capa de corteza, la capa gris arrugada de tejido que frecuentemente asociamos con el cerebro. En los seres humanos y otros primates, sin embargo, el hipocampo está cubierto por una capa mucho más gruesa de corteza. La inserción de un electrodo en un cerebro de los primates sería mucho más difícil, ya que las sondas tendrían que ser mucho más largas y tendría que ser insertado sin dañar cualquier otro tejido. A Deadwyler y Hampson les costó dos años, y una colaboración con el fisiólogo

Greg Gerhardt en la Universidad de Kentucky, antes de que tuvieran algo que pudiera ser probado en macacos rhesus.

Para los macacos, sin embargo, los científicos utilizaron una prueba un poco más complicada. En primer lugar, mostraron al mono una imagen en una pantalla de ordenador que estaba rodeado de un círculo o de un cuadrado. Después de ver la imagen, la pantalla cambiaba y mostraba un grupo de cinco imágenes diferentes. Si los macacos veían el círculo en la primera pantalla, tenían que seleccionar una imagen idéntica de las del grupo. Pero si se trataba de un cuadrado, tenían que seleccionar la imagen en la esquina inferior izquierda, no importaba lo que fuera. Al igual que en la prueba con ratas, los monos tenían que recordar la imagen que habían visto, la forma que la rodeaba, y qué imagen seleccionar a continuación.

Después de que Berger ejecutara su magia matemática en la salida de los electrodos, los investigadores encontraron que podían, una vez más, predecir la actividad CA1 basada en las aportaciones de las neuronas CA3. Los investigadores también encontraron que los monos cometieron errores en formas muy predecibles. Cuando vieron una imagen rodeada por un círculo, a veces seleccionaban la imagen en la parte inferior izquierda de la pantalla. Un error similar ocurría cuando el cuadrado se mostraba por primera vez, eligiendo la imagen coincidente en lugar de la situada en la ubicación correcta.

La actividad neuronal durante estos errores reveló el mismo tipo de codificación de errores que vieron en las ratas.

En un experimento de seguimiento con los monos, usaron el dispositivo para anular las señales incorrectas de las neuronas CA3. Una vez más, se encontraron con que el dispositivo mejoraba significativamente la exactitud de los macacos en la prueba de comportamiento. Los resultados fueron publicados en la revista Journal of Neural Engineering, en diciembre de 2013.

Por fín, a Berger, Deadwyler y Hampson no se les miraba despectivamente en las conferencias, sino que fueron muy bien recibidos por sus compañeros. En febrero, Deadwyler fue elegido como miembro de la Academia Americana de las Ciencias.

Un Dispositivo generalizable

La belleza de su prótesis de memoria, según Deadwyler, es que los patrones de actividad en CA3 y CA1 son en realidad muy generales, y el proceso en general es similar en ratas, monos y seres humanos.

Indican que una memoria se almacena y se recupera, no su contenido específico. Esto significa que el dispositivo se puede utilizar como un puente para cualquier tipo de memoria, ya que únicamente aumenta la capacidad de recuperación del hipocampo.

"La información que entra en el dispositivo normalmente sería procesada por el hipocampo, pero el dispositivo sustituye dicho procesamiento. No estamos poniendo algo que no estuviera ya allí, y no estamos diciendo al cerebro cosas como "recordar una manzana" o "recordar una cara." Simplemente se refuerza el procesamiento normal de la memoria que ya está ahí ", dice Hampson .

Sin embargo, pasaran varios años más, al menos, hasta que el dispositivo está listo para probarse en humanos. Por un lado, tienen que fabricarse electrodos que se puedan utilizar en los seres humanos y diseñar la forma de insertarlos sin dañar otras partes del cerebro. También hay que desarrollar una fuente de energía adecuada para el dispositivo. Y antes de que cualquier persona pueda utilizarlo, los investigadores también tienen que registrar la actividad de las neuronas CA1 y CA3 para poder insertar la señal correcta. Ninguna de estas son tareas fáciles.

Rob Malenka, psiquiatra y neurólogo de la Universidad de Stanford, cree que las prótesis de memoria son una tecnología prometedora, pero no está seguro de cómo los ensayos con animales pueden ser trasladados para su uso real en los seres humanos. "Estos experimentos son muy emocionantes en su planteamiento, pero su traslación al cerebro humano es un gran salto. Pueden ser capaces de ayudarnos a recordar la dirección de casa, pero ¿qué pasa con el resto de la información que se necesita para ser un miembro productivo de la sociedad? ", Dice Malenka.

Otros científicos también están desarrollando sus propios tipos de prótesis de memoria. En la Universidad de Pennsylvania, el neurocientífico teórico

Michael Kahana está desarrollando un

dispositivo que aumenta la señal en el hipocampo cuando el cerebro está tratando de codificar un recuerdo. Cuando los investigadores estimularon una región del hipocampo llamada corteza entorrinal en individuos sometidos a cirugía para tratar la epilepsia, los recuerdos de los sujetos mejoraron significativamente, según los resultados publicados en el New England Journal of Medicine.

"Esto demuestra que, si se puede estimular el cerebro de la manera apropiada, se puede mejorar el rendimiento de la memoria", dice Josh Jacobs, ex postdoctorado en el laboratorio de Kahana que ahora dirige su propio laboratorio de neurociencia cognitiva en la Universidad de Columbia, donde continúa trabajando en el tema. "Identificamos las señales cerebrales que se correlacionan con una buena codificación de la memoria, y ahora estamos tratando de diseñar protocolos de estimulación que harán que estas señales reaparezcan."

Los dos enfoques -el uno de Kahana y otro de Berger, Deadwyler y Hampson-le ayudarían a recordar dónde estacionó su coche. La última prótesis se activaría cuando alguien estuviera caminando de vuelta a su coche y tratando de recordar donde lo había dejado, mientras que la primera, del laboratorio de Kahana, se activaría cuando se aparca, ayudando a fijar ese lugar en su cerebro. Estos dispositivos no pueden borrar recuerdos ni pueden implantar recuerdos falsos. Únicamente, servirían para ayudar a las personas con dificultades de memoria a funcionar mejor en la vida cotidiana.

Para

Loren Frank, un neurocientífico de la Universidad de California en San Francisco, el problema con estos dispositivos es su fuerte enfoque en el hipocampo. Ciertamente, el hipocampo es crucial para la formación de la memoria, dice, pero sus propios experimentos muestran que la formación de la memoria, el almacenamiento y la recuperación del recuerdo involucran a todo el cerebro.

"Allí donde hemos mirado, hemos visto actividad que está relacionada con lo que está pasando en el hipocampo. Si le pido que piense en lo que ha desayunado, podría recordar su sabor, podría recordar en dónde estaba y lo que parecía. Si tuvo una conversación, podría recordar lo que se dijo. Y sabemos que todas estas partes de esta experiencia se procesan y almacenan en varias zonas de la corteza cerebral ", dice Frank. Todavía no está claro si una prótesis de memoria sería capaz de activar toda la compleja gama de un recuerdo, señala.

Mientras tanto los científicos, como los organismos de financiación, prevén estos dispositivos para su uso en personas con daño cerebral causado por la enfermedad de Alzheimer o una lesión cerebral traumática, también tienen el potencial de ser utilizado por personas sanas. Y para los especialistas en ética, aquí es donde las cosas se ponen viscosas.

Las incertidumbres éticas

Para James Giordano, neuroético en la Universidad de Georgetown, los efectos secundarios de las prótesis de memoria son problemáticos. Señala que la emoción y la memoria están estrechamente vinculados. Recordar la cocina de tu abuela puede evocar profundas sensaciones enternecedoras, mientras que otros recuerdos desagradables, pueden desencadenar el pánico o la ira. "¿Qué pasa si una activación de la memoria también activa las emociones relacionadas con esa memoria?", Pregunta. "¿Estaremos cambiando un trastorno neurológico por uno psiquiátrico?"

Luego está el serio problema de a quien se le dará acceso a las prótesis de memoria. La neurocirugía es lenta y costosa, y no está claro cómo esta tecnología, siempre y cuando surja, se hará accesible a todos los que la necesiten.

"El cómo decidimos esto es una cuestión importante para el sistema sanitario. Y esta tecnología no sólo va a aparecer en los Estados Unidos-sino que sucederá en todo el mundo-. Podría suceder que alguien con suficiente dinero sea capaz de viajar al extranjero para un dispositivo que puede aumentar su memoria, creando una división aun mayor entre los que tienen y los que no tienen ", dice Giordano.

Arthur Caplan, especialista en bioética en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, señala que muchos están esperando que estos dispositivos nos puedan devolver a la gente que solíamos conocer, ya sea porque tuvieron una lesión cerebral o porque tienen la enfermedad de Alzheimer. El problema es que estas prótesis de memoria no funcionan de esa manera. No rehabilitan recuerdos perdidos, sino que restauran la capacidad de formar otros nuevos. Si alguien con la enfermedad de Alzheimer se olvida de quien es su hijo, la prótesis de memoria no hace que repentinamente lo recuerden. Tendría que ser re-aprendido.

Nuestros recuerdos y experiencias, tanto lo que recordamos como lo que no, son la base de lo que somos, explica Caplan. Las prótesis de memoria tienen el potencial de cambiar todo eso, y es poco probable que los estudios en animales ayuden a los científicos a lidiar con el tema. "¿Cuántos estudios en ratones serán suficientes? ¿Cómo vamos a saberlo? ", Dice Caplan. "Incluso si pudiéramos utilizar todos los ratones del mundo para su estudio, nadie va a ser tan paciente.

Hay una tremenda presión para implantarlos de inmediato en personas".

Frank ve otros problemas más sutiles. "Cuando usted recuerde, no querrá confundir su memoria con la vida real", dice. Podemos recordar en donde aparcamos nuestro coche mientras estamos en el supermercado, sin llegar a creer que actualmente estamos aparcando nuestro coche. Sabemos que estamos en el pasillo del supermercado. Para que una prótesis de memoria funcione, dice Frank, tendrá que permitirnos mantener esta perspectiva y no tratar de poner el coche en marcha atrás, mientras escogemos una sandía.

Tampoco está claro, comenta, cómo funcionarán estos dispositivos cuando los circuitos del cerebro en su conjunto se degraden. ¿Van a seguir funcionando como se esperaba? Tal vez lo harán, dice, pero, quizá, tal vez no lo harán.

En lo que muchos investigadores y médicos están de acuerdo es en la necesidad de este tipo de dispositivos y

la probabilidad de que surjan como un tratamiento potencial para las personas que sufren problemas severos de memoria mucho antes de que hayamos lidiado con todas las preguntas que plantean. Los científicos han descifrado muchos aspectos de la memoria, y los avances en la tecnología prometen decodificar aún más. Pero, para aquellos que luchan con la pérdida de memoria, un dispositivo que les ayude a recordar y a seguir siendo la persona que son, no llegara lo suficientemente pronto .

Basado en http://www.pbs.org/wgbh/nova/next/body/memory-prostheses/