Resumen

En esta última entrega del ensayo en tres partes sobre la

psicocirugía, relatamos la historia de la Estimulación Cerebral Profunda en los

seres humanos y vislumbramos la carga fenomenal de trabajo llevada a cabo por

el Dr. José Delgado en la Universidad de Yale desde la década de 1950 hasta la década de 1970. Se analiza brevemente la

creación de la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de

Investigación Biomédica y Conductual (1974-1978) en lo que respecta a la

"determinación de la Secretaría de Salud, Educación y Bienestar Social en

relación con las recomendaciones y directrices sobre la psicocirugía." Se

relata el controvertido trabajo - es decir, el registro de la actividad

cerebral, la estimulación cerebral profunda, y la amigdalotomía para ataques

psicomotores intratables en pacientes con violencia incontrolada - llevado a

cabo por los Dres. Vernon H. Mark y Frank Ervin. Este último capítulo

recapitula los avances en la neurociencia y la neurorradiología en la

evaluación de individuos violentos y termina con una breve discusión del

problema de la rabia descontrolada y la "agresión patológica" en la

sociedad moderna de hoy en día – en como persiste la violencia, y en respuesta,

nos movemos hacia el autoritarismo, con menos libertad y aún menos dignidad.

Experimentando la Estimulación Cerebral Profunda en humanos

En la cartografía del cerebro realizada por el neurocirujano

Dr. Wilder Penfield encontró que ni la epilepsia ni la estimulación eléctrica

del cerebro en la superficie de la corteza cerebral provocaban reacciones

emocionales en los seres humanos. El Dr. José Delgado encontró que esto era generalmente

verdad, pero había excepciones. Por el contrario, la estimulación eléctrica

cerebral a través de electrodos implantados profundamente en áreas localizadas

del cerebro del ser humano suscitó respuestas tanto placenteras como aversivas.

Se evocó o calmó el dolor, la rabia y el miedo mediante Estimulación

Cerebral Profunda en diversas estructuras del cerebro, incluyendo el

hipotálamo, el tálamo, la amígdala y el área tegmental ventral en los animales

y en el ser humano. La estimulación del tálamo dorsolateral evocaba la

ansiedad, el miedo y las premoniciones de desastres en los seres humanos, en

correspondencia con la intensidad de la Estimulación

Cerebral Profunda. Por el contrario, la ansiedad se aliviaba mediante lesiones

localizadas en el lóbulo frontal y el tálamo, y las lesiones en el tálamo

medial y el cíngulo aliviaban el dolor oncológico crónico.

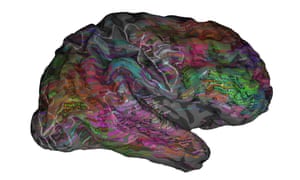

La estimulación de la amígdala en los seres humanos producía

miedo intenso o rabia, generando esencialmente la agresión inducida

eléctricamente [Figura 1]. Sin embargo, normalmente esta agresión inducida se

modificaba por las restricciones morales y sociales de modo que los

experimentadores no solían ser atacados. Delgado encontró que animales como

ratas, gatos y monos, aprendieron rápidamente a estimularse mediante la

activación voluntaria de la Estimulación Eléctrica Cerebral a las estructuras

cerebrales profundas que les recompensaba con sensaciones placenteras, mientras

pasiva o activamente evitaban la Estimulación Cerebral Profunda que provocaba el castigo aversivo o la

estimulación dolorosa. Podía registrar

la tasa de respuesta, lo que indicaba la fuerza de las sensaciones placenteras

en diferentes áreas. Por ejemplo, Delgado registró tasas de presión de una

palanca de hasta 5.000/ hora para la Estimulación Cerebral Profunda en el

hipotálamo, y 200/ hora en las áreas rinoencefálicas. Por otro lado, una vez

que los animales habían presionado la palanca una vez provocando un estímulo

doloroso, dejaban de presionar la palanca o dejaban de cruzar el campo

eléctrico [Ver la Tabla 1 para un resumen de las respuestas experimentales en

animales].

|

Figura 1. Las amígdalas, parte importante e intrínseca del sistema límbico, están situadas en la parte anterior de los lóbulos temporales. Se postulan para ser un generador de la agresión humana tanto en sujetos sanos como enfermos.

|

|

Tabla 1. Resumen de las respuestas de comportamiento a partir de la estimulación cerebral profunda o de lesiones localizadas (ablativas) del cerebro en animales por diversos investigadores. Véase el texto. *

|

La Estimulación Cerebral Profunda de las áreas septales de los esquizofrénicos

se ha traducido en un mayor estado de alerta, de cooperación y de sensaciones

placenteras, incluso de euforia. Los pacientes con narcolepsia y convulsiones psicomotoras

experimentaban euforia y pensamientos sexuales con Estimulación Cerebral

Profunda auto-provocada en una de las

áreas septales, según un estudio. También, se ha logrado la activación de estas

áreas con descargas neurales locales, mediante

la inyección de sustancias químicas, tales como la acetilcolina, produciendo

euforia y "sensaciones orgásmicas." Los resultados beneficiosos de la

Estimulación Cerebral Profunda en la depresión severa también se han

documentado en unos pocos casos en los que a los pacientes se les proporcionaba

estimuladores portátiles para el autotratamiento.

Para facilitar su trabajo de Estimulación Eléctrica

Cerebral, Delgado inventó un "stimoceiver",

un transmisor y receptor de radio, que se utilizó para estimular el cerebro eléctricamente de forma remota a través de los

electrodos habituales, profundamente implantados, mientras que a través de otro

canal electroencefalográfico se podían registrar las ondas cerebrales. Sus

sujetos animales o humanos ya no estaban sujetos por cables. Los sujetos experimentales

eran libres de moverse mientras el experimentador podía estimular, observar y

registrar las respuestas electricas y de comportamiento. Delgado también

inventó un "chemitrode", un dispositivo implantable que podía utilizarse

para inyectar y liberar lentamente sustancias químicas en los sujetos experimentales,

un precursor de los depósitos implantables y catéteres utilizados actualmente por

los neurocirujanos.

|

Figura 2. El Dr. José Delgado, investigador de la

estimulación cerebral profunda

en la Universidad de Yale y autor del libro,

Control Físico de la Mente (1986) |

En el capítulo 14 de su obra magna, Control Físico de la

Mente (1986), Delgado escribió: "La nuestra es una sociedad industrial

trágicamente desequilibrada, que dedica muchos de sus recursos a la adquisición

de poder destructivo e invierte un esfuerzo insignificante en la búsqueda de lo

que podría proporcionar las verdaderas armas de defensa personal: el

conocimiento de los mecanismos responsables de la conducta violenta". En

el estudio de los comportamientos violentos y la agresión no provocada, en el

cual los individuos psicopáticos utilizan la fuerza bruta con la intención de

hacer daño a los demás, Delgado lamentaba:" la atención se dirige a los

factores económicos, ideológicos, sociales, y políticos y a sus consecuencias,

que se expresan como el comportamiento del individuo y de la masa, mientras que

el eslabón esencial en el sistema nervioso central a menudo se olvida "

[Figura 2]. En otras palabras, deben ser evaluados tanto la neurofisiología

intrínseca como los factores ambientales

externos. Esto no se ha hecho ampliamente, no sólo debido a su costo, sino

también por motivos claramente políticos, debido al zeitgeist (espíritu de la época) desde

la década de 1970. La mayor parte de los logros de Delgado se han ignorado,

juzgado en todo caso superficialmente como "no concluyentes", y

prácticamente olvidados, y cuando han sido redescubiertos en ocasiones, se hace

referencia a ellos como "experimentos de control mental" y se relegan

al ámbito de las teorías de conspiración diabólicas o de ciencia ficción.

Ataques psicomotores, la violencia y la amígdala en la salud

y en la enfermedad

Este apartado y el siguiente se derivan en una medida

importante del libro fascinante y controvertido, La violencia y el Cerebro

(1970) del neurocirujano Vernon H.

Marcos, y el psiquiatra Frank R. Ervin,

así como del trabajo del Dr. José Delgado, que ha colaborado con estos autores

en los capítulos que hacen referencia al contenido de esta sección.

El sistema límbico, como hemos discutido, evolucionó desde

el cerebro reptil, también conocido como el primitivo "cerebro

emocional", y sus funciones van desde la modulación del sistema nervioso

autónomo vegetativo hasta el mantenimiento de la homeostasis en un organismo

vivo, pasivo, y a las respuestas activas y agresivas necesarias para la

supervivencia. El fisiólogo estadounidense Walter Cannon (1871-1945), que acuñó el término "lucha

o huida" en 1916, afirmó, "el miedo, la rabia y el dolor y la

angustia del hambre son todas experiencias primitivas que los seres humanos

comparten con los animales inferiores".

También compartimos el sistema límbico o circuito de Papez que es responsable de la modulación

y el control de las "reacciones de lucha o huida "esenciales para la

supervivencia.

La agresión controlada puede ser necesaria para la

supervivencia, particularmente en animales, pero la rabia incontrolada que conduce

a la violencia no provocada, no lo es. De hecho, la "agresión

patológica" es en muchos casos el resultado de cerebros anormales en

personas con enfermedades mentales, afirmó el Dr. William H. Dulce (1911-2001),

Profesor y Jefe de Neurocirugía en la Universidad de Harvard (1961-1977), y

muchos de sus colegas, entre ellos los

neurocientíficos antes mencionados, los Dres. Mark y Ervin.

En los casos de psicopatología cerebral, la rehabilitación

social o penal de los delincuentes jóvenes - cuyos cerebros han pasado el

período crítico del desarrollo en la infancia o en la adolescencia – con las técnicas actuales de intentar la

modificación de su entorno, estas serían ineficaces. En su lugar, después de la

evaluación neurológica adecuada y el diagnóstico apropiado, estos

investigadores afirmaron, los tratamientos más eficaces serían farmacológicos,

o como último recurso, con neurocirugía funcional. Mark y Ervin apuntaban a

experimentos en los gatos que apoyaban su teoría. Crecidos en la oscuridad

total, las vías visuales no se desarrollaban. Pero hasta una cierta edad, las

conexiones de los nervios ópticos conservan la capacidad de desarrollarse, y

los gatos eran capaces de ver cuando la luz se restablecía. Pasado un cierto

punto crítico, las vías se degeneran y mueren, y la visión no se puede

recuperar.

Un fenómeno similar pasa con monos durante la unión entre

madre e hijo. Si no se permite que la unión tenga lugar, o si no se permite la

interacción social después de un período crítico, los monos crecen para ser

"monos pervertidos incurables”.

Investigadores etológicos intentaron definir patrones fijos

de comportamiento violento y de la agresividad en los animales en la década de

1940. Pero por las décadas de 1960 y 1970 todavía seguían en desacuerdo en cuanto a las

contribuciones relativas de la "naturaleza versus la crianza" a un

comportamiento agresivo en los animales. Mark y Ervin creen que ambas

contribuciones se producían en los distintos niveles del sistema nervioso

central, y que estas contribuciones relativas se modificaban por el aprendizaje

y el desarrollo neuronal. La agresión controlada en reacciones de lucha o huida

normales está presente en el hombre, pero es modificada por el aprendizaje y

apaciguada por los controles sociales y morales. En contraste, la agresión

patológica y la violencia no controlada pueden ser el resultado de un daño

cerebral estructural desde los trastornos congénitos o cromosomáticos a un traumatismo posterior sufrido por el

Sistema Nervioso Central, a encefalitis, tumores, etc., que pueden afectar a

los lóbulos temporales (por ejemplo, la epilepsia o las convulsiones

psicomotoras) o a otras áreas del sistema límbico y dan lugar a un comportamiento

criminal anormal y/o a la violencia incontrolada.

En el capítulo 6 de "La cirugía de la violencia,"

Mark y Ervin citan un aforismo de Hipócrates, "los remedios extremos son

muy apropiados para las enfermedades extremas." Luego pasan a hablar sobre

la evaluación y gestión de psicocirugía de varios casos fascinantes de

"agresión patológica ", que se encuentran asociados con convulsiones

del lóbulo temporal, y más específicamente, con las descargas epilépticas que

emanan de las amígdalas enfermas de muchos de estos pacientes. Voy a describir

uno de sus casos ilustrativos en detalle.

"Julia S" era una atractiva chica de 21 años de

edad, "una rubia angelical e hija de un profesional", pero tenía un

historial de comportamiento psicótico, asociado con rabia descontrolada y explosiones repentinas y

violentas, y epilepsia, a mediados de la

década de 1960. Había sido afectada por la encefalitis a los 2 años, complicada

por un trastorno convulsivo que se desarrolló a los 10 años. Las convulsiones

eran de dos tipos: A veces eran las convulsiones típicas de tipo

clónico-tónicas (tipo de gran mal); con mayor frecuencia, sin embargo, tenía

epilepsia del lóbulo temporal o convulsiones psicomotoras, "que consistían

en la mayor parte de las veces en breves lapsos de conciencia, mirada intensa,

relamerse los labios y masticar". A menudo, después de estos ataques de

epilepsia del lóbulo temporal, "se sentía

superada por el pánico y echaba a correr tan rápido como podía, sin

preocuparse por el destino. Su comportamiento entre las crisis se caracterizaba

por fuertes rabietas, seguidas de remordimientos extremos".

Julia había incurrido en dos intentos de suicidio, y en dos

ocasiones había asaltado brutalmente a personas inocentes. En un caso, después

de experimentar uno de sus " hechizos de carreras" (una de las

descripciones de Julia por sus ataques psicomotores), de repente atacó y hundió

un cuchillo a una señora en un teatro, acto seguido por uno de sus ataques de

pánico. En otra ocasión, la víctima fue atacada en un hospital mental donde

Julia se sometía a terapia. Esta vez Julia tomó un par de tijeras y apuñaló a

una enfermera en el pecho. La enfermera sobrevivió a la lesión pulmonar

penetrante, y también lo hizo la señora en el teatro, pero no había duda de que

Julia era un peligro para sí misma y para los demás. Ella no había respondido ni

a la psicoterapia ni a la terapia

electroconvulsiva.

No está claro si a Julia se la trató con anticonvulsivos

durante este tiempo. La Carbamazepina (Tegretol), que más tarde se convirtió en

el tratamiento de elección para la epilepsia del lóbulo temporal, no estaba

disponible en los EE.UU. hasta 1974. La Fenitoína (Dilantin) había sido

aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para las

convulsiones generalizadas en 1953 y se convirtió en ampliamente utilizado

después de su debut literario en la novela de 1962, Alguien voló sobre el nido

del cuco, que en 1975 se rodó en una película ampliamente aclamada

protagonizada por Jack Nicholson y Louise Fletcher. En la década de 1960, los

Dres. Mark y Ervin también habían evaluado a algunos pacientes con convulsiones

y comportamientos violentos, que habían sido tratados con Fenitoína con

diferentes grados de mejora con o sin la psicocirugía.

En 1968, como último recurso, Julia fue remitida a los Dres.

Mark y Ervin, que como parte de su estudio diagnóstico realizaron un electroencefalograma

que mostraba puntas epilépticas en ambos lóbulos temporales. A continuación se

le implantaron electrodos estereotácticos en los focos epileptogénicos [Figura

3]. Los registros electrónicos revelaron actividad epileptiforme procedente de

ambas amígdalas. La Estimulación Cerebral Profunda de cualquiera de sus

amígdalas inducía la reproducción de las fases iniciales de sus ataques

psicomotores. Se eligió la amígdala izquierda para una lesión destructiva por

radiofrecuencia, ya que tenía un foco epiléptico más activo, y se llevó a cabo una

lesión ablativa (amigdalotomía) en esta zona enferma del sistema límbico.

|

| Figura 3. Radiografía del lateral del cráneo de un paciente con electrodos implantados cerebrales similares a los de Julia. Los electrodos se colocan profundamente hacia delante en los lóbulos temporales y están conectados a unos cables en la parte posterior del cráneo. |

En este punto, se consultó al Dr. José Delgado, de la Universidad de Yale, y

él trajo su nueva creación para la investigación, "el stimoceiver,"

con el que fueron capaces de "observar las interacciones entre las

estimulaciones del cerebro y las señales ambientales." Se observó cuidadosamente

a Julia, y se registraron sus ondas cerebrales, mientras estaba bajo la estrecha

supervisión por los Dres. Marcos, Ervin, y Delgado. En la fotografía, Julia se

ve en un buen estado de ánimo y con buen comportamiento antes de la

estimulación [Figura 4] y [Figura 5].

|

Figura 4. Julia en un estado de humor grato antes de la estimulación |

|

Figura 5. El trazado electroencefalografico de Julia, registrado de forma remota por tres canales.

Estos son registros cerebrales profundos simultáneos con su grato estado de ánimo

y su comportamiento antes de la estimulación cerebral profunda. |

En una de esas ocasiones durante la observación, simultánea

con una repentina descarga eléctrica espontánea de la amígdala derecha, Julia

corrió hacia la pared de su dormitorio. "Una vez allí, ella entrecerró los

ojos, enseñó los dientes y apretó los puños - es decir, expuso todos los signos

de estar a punto de iniciar un ataque físico."

En la stimoceiver había tres canales de grabación . El

trazado superior registraba la actividad eléctrica de Julia en la amígdala

derecha anterior; el segundo, en la amígdala posterior: El tercero, detrás de

la amígdala, en el hipocampo. Las descargas

eléctricas espontáneas derivadas de la amígdala derecha se correlacionaban con

el comportamiento persistente de furia

incontrolada de Julia. En los trazados ilustrados, podemos ver los resultados

de la Estimulación Eléctrica Cerebral Profunda por radiofrecuencia de su

cerebro en el gráfico de la

electroencefalografía [Figura 6]. La estimulación eléctrica a través de los

electrodos profundamente implantados evocó mal humor "con muecas faciales,

retracción del labio, y los signos de exhibición de la amenaza", seguido

de ataques de ira, lo que corresponde a los cambios en sus trazados electroencefalográficos

[Figura 7] y [Figura 8]. Su rabia, espontánea o inducida por la Estimulación

Cerebral Profunda, era una reminiscencia de lo que el Dr. William H. Sweet más

tarde llamó "agresión patológica" [Figura 9].

|

| Figura 6. Trazados de electroencefalografía del cerebro de Julia desde tres puntos simultáneos de diferente profundidad en su lóbulo temporal, con estimulación eléctrica de alta frecuencia por control remoto a través de los electrodos implantados. |

|

Figura 7. Comportamiento de rabia de Julia, atacando a la pared,

de repente e inesperadamente, después de la Estimulación Cerebral Profunda |

|

Figura 8. Grabaciones de Electroencefalogramas epileptiformes de Julia de tres zonas profundas

de sus lóbulos temporales simultáneas a su ataque contra la pared. |

|

Figura 9. El Dr. William H. Sweet,

jefe de Neurocirugía de la Facultad de Medicina

de Harvard (1961 - 1977) |

Debido a que el comportamiento violento de Julia y los

síntomas psiquiátricos persistían, derivados de la amígdala opuesta, se realizó

una lesión de ablación en la amígdala

derecha. Posteriormente, hubo cierta mejoría en el comportamiento pero el

trastorno epiléptico persistió y sus episodios psicóticos continuaron. Después

de 2 años, Julia había mejorado, sin más ataques de rabia a pesar de "la ira

impulsiva." Su psicosis continuó "pero ella fue capaz de vivir en

casa, cantar en el coro, asistir diariamente a clases de educación de adultos,

y pasar sus exámenes de equivalencia de la escuela secundaria”.

Neurocirugía funcional y “El hombre Terminal”

Cuando yo era estudiante de medicina en la Universidad de

Carolina del Sur en Columbia, mi optativa fue la psicología. Yo quería seguir y

matricularme en la escuela de medicina y especializarme en neurocirugía, pero

todavía tenía una atracción oculta hacia la psiquiatría. De hecho, Psicología

Fisiológica y Psicología Anormal en el verano de 1972 y la primavera de 1973

fueron dos de mis cursos más fascinantes. Fue entonces cuando oí sobre el Profesor José Delgado (1915-2011) en la

Universidad de Yale y su increíble y prolífico trabajo con la estimulación de

las estructuras profundas en el cerebro de los animales y los seres humanos a

través de microelectrodos implantados. Aprendí sobre Estimulación Cerebral Profunda de los "centros de

placer" de ratas de laboratorio, y cómo estos roedores aprendían a

estimularse a sí mismos, literalmente, hasta la muerte, cruzando una y otra vez

un campo eléctrico. Cada vez que lo cruzaban, las ratas provocaban una descarga

eléctrica en sus electrodos implantados profundamente que estimulaban sus

"centros de placer", ubicados en el área septal de sus cerebros.

Estas ratas se negaron a comer, beber, o copular, por seguir provocándose la

estimulación sin fin, ¡y aprendieron gradualmente a hacer esto simplemente

girando sus cabezas para entrar y salir del campo eléctrico!. También aprendí que las lesiones en el núcleo ventromedial de

los gatos daban lugar a reacciones de rabia y a gordos gatos domesticados, y que las lesiones

hipotalámicas laterales producían gatitos patéticos, flacos y dóciles, tan

gráficamente representados en las obras maravillosas de ilustrador médico, el

Dr. Frank H. Netter (1906- 1991) en la Colección Ciba de Ilustraciones Médicas.

|

Figura 10. El Dr. Vernon H. Mark,

profesor de neurocirugía en el Hospital General

de Massachusetts y Director de Neurocirugía

en el Hospital de la ciudad de Boston (1964-1986) |

También aprendí sobre el trabajo de un neurocirujano de la Harvard

Medical School, el Dr. Vernon H. Marcos, Director de Neurocirugía en el

Hospital de la ciudad de Boston, y su socio, el Profesor de Psiquiatría Dr.

Frank R. Ervin, en la década de 1960 [Figura 10]. Basado en el trabajo y las

técnicas desarrolladas por Delgado, Mark y Ervin llevaron a cabo

investigaciones sobre las grabaciones electroencefalográficas en el cráneo, la

superficie cerebral, así como en las estructuras profundas del cerebro, como

hemos comentado en el apartado anterior [Véase [Tabla 2 ] para un resumen de

las respuestas clínicas y experimentales a la Estimulación Cerebral Profunda y a

las lesiones de ablación en los seres humanos]. Estudiaron pacientes con agresión

descontrolada y encontraron que muchos de ellos tenían anomalías del cerebro

que causaban sus epilepsias del lóbulo temporal o convulsiones psicomotoras.

Hemos discutido extensamente el caso conmovedor de Julia S.

|

Tabla 2. Resumen de las respuestas de comportamiento a

partir de

la estimulación eléctrica cerebral profunda o por lesiones localizadas (ablativas)

del cerebro

en el hombre por diversos investigadores. Véase el texto. *

|

Estos dos hombres, que trabajaban en estrecha colaboración,

postularon (y frecuentemente encontraron) que las anomalías

electroencefalográficas y estructurales en los lóbulos temporales enfermos eran

causadas por anomalías congénitas, como hamartomas y anomalías cromosómicas;

por neoplasias, tales como gliomas; y por las infecciones que derivaban en la

encefalitis difusa. Sin embargo, el culpable más habitual era un traumatismo en

los polos anteriores y en la base de los lóbulos temporales, causando la

esclerosis mesial, los cuernos temporales dilatados, y las cicatrices con focos

epileptógenicos detectables mediante grabaciones con electrodos cerebrales profundos o

superficiales. Se cree que muchos pacientes con anomalías del lóbulo temporal,

en particular las que se encontraban en la profundidad de las amígdalas, desarrollaban ataques

psicomotores que a menudo eran responsables de su comportamiento violento, sus episodios

de rabia, su agresividad incontrolada, y sus antecedentes penale

Muchos de estos pacientes fueron diagnosticados y terminaron

a veces en instituciones de salud mental, pero más a menudo vagaban por las

calles hasta que cometían un delito, eran detenidos y terminaban en la cárcel.

Los psiquiatras (y ocasionalmente los neurólogos) evaluaban a estos pacientes -

y como muchos de ellos no mejoraban, ya sea con psicoterapia o con medicamentos

anticonvulsivos, y seguían siendo peligrosos, para sí o para otros - se enviaban

a los Dres. Mark y Ervin como último recurso. Si las grabaciones con electrodos revelaban actividad epileptiforme superficial

o profunda del cerebro que correspondiera a sus ataques psicomotores y a su comportamiento violento o anormal, eran

tratados mediante estimulación eléctrica cerebral profunda o amigdalectomía.

Durante 20 años, Mark y Ervin evaluaron y trataron a estos pacientes seleccionados

con violencia incontrolada y epilepsia del lóbulo temporal incapacitante. Se

realizaron aproximadamente 20 amigdalectomías, con muchos pacientes que

mostraban mejoría pero que no

necesariamente estaban curados. Su trabajo fue descrito y publicado en el polémico

libro antes mencionado, La Violencia y el Cerebro (1970). A diferencia de

psicólogo BF Skinner, que promulgaba que la sociedad había ido más allá de los

viejos conceptos de la libertad y la dignidad de las personas en la búsqueda

del progreso, y cuyo libro era un éxito, Mark y Ervin fueron puestos en la picota

por su concepto de la violencia asociada con la enfermedad cerebral tratable

neuroquirúrgicamente.

Uno de los pacientes tratados por estos profesores de

Harvard les dio una inoportuna notoriedad y los envolvió en controversia. Y

para añadir sensacionalismo al asunto, justo en el momento en que el paciente,

el Sr. Leonard A. Kille, estaba bajo su cuidado (1968-1969), un joven Michael

Crichton (1942-2008), que más tarde se convirtió en un autor famoso y en un gran superventas de la ficción médica y de

películas de suspense, estaba haciendo una estancia clínica con el Dr. Ervin en

el hospital de la ciudad de Boston [Figura 11]. Después de terminar su estancia

y tras la obtención de su grado médico de la Universidad de Harvard en 1969, el

Dr. Crichton también fue arrastrado a la controversia. De hecho, la controvertida

demanda provino en parte por la publicación de la novela médica de Crichton, El

Hombre Terminal en 1972. El paciente y su familia alegaron que "Thomas

R," el caso clínico del ingeniero que se describe en La Violencia y el Cerebro,

se basó en el caso del Sr. Kille. Por otra parte, el paciente alegó que empeoró

bajo el tratamiento quirúrgico de estos

médicos, y que su caso fue también el tema de la película de suspense de

Michael Crichton, sin su consentimiento. El libro de Crichton fue adaptado en

una película, protagonizada por George Segal y Joan Hackett, y fue estrenada en

1974.

|

Figura 11. Michael Crichton (1942-2008),

quien obtuvo su título de médico en la Universidad de Harvard,

convirtiéndose mas tarde en un autor famoso

y un superventas de ciencia ficción. |

En la novela, El Hombre Terminal, Harry Benson sufre de desvanecimientos

severos debido a epilepsia psicomotora. Durante estos ataques, Benson se

comporta de manera anormal y es propenso a la violencia, pero no recuerda nada

después. Se le implantan electrodos cerebrales profundos, y Benson aprende a

desencadenar las convulsiones, ya que son placenteras. Como era de esperar, se

produce el caos. El caso del ficticio Harry Benson de hecho tiene algunas

similitudes con el caso de Thomas R, pero también la tenían muchos de los otros

pacientes del Dr. Mark, que habían sido evaluados y tratados con grabaciones

profundas del cerebro y con estimulación

de las amígdalas. No sé quién ganó el caso ni a qué acuerdo se llegó. Sin

embargo, una revisión cuidadosa del caso revela que durante 14 años, antes de

su psicocirugía, que sólo consistió en estimulación cerebral profunda pero no en la ablación de su amígdala, Thomas R, inicialmente

un prometedor "brillante ingeniero", se había convertido en un hombre

con un temperamento explosivo, un caso de peligrosa incapacitación sociopática,

de violencia no provocada, y de "agresión patológica" dirigida contra

las personas de su entorno, incluyendo a su esposa y su familia. Me han

informado que en 1974 se revocó una subvención global que se había concedido

por el Departamento de Justicia para la investigación de psicocirugía a los

Dres. Mark y Ervin. Ese fue el final de la investigación del cerebro y la

evaluación de los pacientes con cerebros anormales y con convulsiones asociadas

con la agresión patológica. A efectos prácticos, fue el fin de la psicocirugía,

si no contamos la notable excepción del Dr. Thomas Ballantine y la cingulotomía

estereotáctica, cuyo trabajo está reflejado en la parte 2 de esta revisión

histórica.

Y así, en el momento en que había terminado mis estudios en

Columbia y había ascendido en la escala académica a estudiante senior de

medicina de la Universidad Médica de Carolina del Sur en la encantadora ciudad

sureña de Charleston, las cosas habían cambiado drásticamente en el campo de la

psicocirugía (que tanto había atraído mi curiosidad e interés). De hecho, el

pequeño libro que utilicé como externo médico en cirugía neurológica en 1976,

Fundamentos de Neurocirugía del Dr. Sean Mullan (1964), había dedicado únicamente

dos párrafos breves para la "psicocirugía" y la frase introductoria

era, "Esto [la psicocirugía] ha finalizado, pero fue muy popular hace una

década”.

Avances en neurocirugía estereotáctica (1970-2000)

La Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos

Humanos de la Investigación Biomédica y Conductual (1974-1978) produjo

finalmente el Informe Belmont que encontró que la psicocirugía había

proporcionado y podría proporcionar beneficios significativos a muchos

pacientes con trastornos neuropsiquiátricos, pero el manto había sido echado sobre

la psicocirugía y el entusiasmo se había diluido en la era anti-establishment

de la década de 1960 y principios de 1970 y, como hemos explicado, los

neurocirujanos ya no querían tratar con la psicocirugía y sus peligros

políticos, sociales y legales asociados. De hecho, los críticos de la psicocirugía intentaron

que la Comisión Nacional prohibiera por completo la psicocirugía, pero en

cambio el Informe Belmont concluyó que la psicocirugía podría proporcionar

"beneficios significativos para muchos pacientes con un riesgo aceptable y

no debería ser abolida por completo." Se establecieron directrices modelo para

el consentimiento informado y la investigación médica. Sin embargo, la práctica

de la psicocirugía se redujo drásticamente después de 1974. Se desarrollaron nuevos

procedimientos en el contexto de la neurocirugía funcional "minimalista"

y técnicas estereotácticas más precisas utilizando imágenes radiográficas. El

neurocirujano sueco Dr. Lars Leksell había introducido la radiocirugía

estereotáctica en 1951 para la irradiación más precisa y la localización de la ablación tisular. Continuó su trabajo

pionero, y para 1968 había desarrollado el Sistema de Guía Estereotáxica

Leksell, a la que siguió mejorando a través de la década de 1980 [Figura 12]. También

se produjo un gran avance en

neurorradiología con la invención del escáner por tomografía computarizada EMI,

que se instaló en los EE.UU. en 1973. En 1978 también se puso en práctica en

los quirófanos el concepto de traslación precisa de técnicas de imagen en los

procedimientos neuroquirúrgicos, técnicas guiadas estereotácticamente por tomografía

computerizada.

|

| Figura 12. El sistema de guía estereotáxica Leksell. Museo Cibernético de Neurocirugía |

Durante la década de 1980, varios grupos de neurocirugía en

los EE.UU. utilizaron el último sistema

estereotáxico guiado por imágenes Brown-Roberts-Wells para el tratamiento del

dolor crónico y los trastornos de movimiento progresivos, en particular la

enfermedad de Parkinson. La imagen por resonancia magnética se desarrolló en la

década de 1980, y proporciona imágenes con detalle anatómico superlativamente

mejoradas. En la década de 1990, la tomografía por emisión de positrones (PET) permitía

obtener imágenes neuronales funcionales que detectaban los cambios en el

metabolismo de la glucosa y el flujo sanguíneo cerebral. Estos avances permitieron

estudios de los trastornos psiquiátricos, como la esquizofrenia, las depresiones

severas, los trastornos

obsesivo-compulsivos incapacitantes e incluso los trastornos de personalidad

antisocial. Los escáneres con PET pueden medir la tasa de metabolismo de la

glucosa y el flujo sanguíneo cerebral en diferentes partes del cerebro.

Diferentes patrones se reflejan en diferentes imágenes en color para los sujetos

control y se contrastan con las de los pacientes con enfermedades mentales

graves, como la esquizofrenia y la depresión clínica aguda [Figura 13] y

[Figura 14]. Los estudios con escáneres PET también han mostrado la mejora en

la actividad metabólica con la farmacoterapia adecuada.

|

| Figura 13. La tomografía por emisión de positrones (PET) que mide la tasa del metabolismo cerebral de la glucosa y el flujo sanguíneo cerebral puede detectar distintos patrones en pacientes normales y esquizofrénicos. La imagen de la izquierda es la de control; la reveladora imagen de la derecha reveló una disminución ….. |

|

Figura 14. Un estudio con tomografía de emisión de positrones en pacientes clínicamente deprimidos (izquierda)

y sujetos de control (derecha).

El azul representa menos metabolismo de la glucosa e hipoactividad,

que se observó en las diferentes áreas del cerebro en el paciente deprimido.

Universidad de Furman |

La mayoría de la neurocirugía funcional y estereotáctica desde la década de 1980 se ha dirigido a la

gestión y la neuromodulación de los trastornos del tono y el movimiento y a la

mejora del dolor crónico. La implantación de electrodos en el tálamo y los

ganglios basales ha sido seguida por lesiones con radiofrecuencia o Estimulación

Cerebral Profunda en el tratamiento quirúrgico del Parkinson y el temblor

esencial. Los trastornos obsesivo-compulsivos, que afectan a un 2% de la

población, pueden ser una enfermedad incapacitante, y el 7% de estos pacientes son

refractarios al tratamiento convencional con terapia o con farmacoterapia. En

Europa, los investigadores han encontrado que la estimulación cerebral profunda

puede ser útil en el alivio de algunos de los síntomas del trastorno

obsesivo-compulsivo, y los centros del sistema nervioso central implicados en esta condición son el núcleo

accumbens y las conexiones entre la cápsula interna ventral y la amígdala, el

tálamo dorsomedial, y la corteza prefrontal y orbitofrontal. La estimulación

cerebral profunda del tálamo se ha utilizado en el tratamiento del síndrome de

Gilles de la Tourette. Los estudios en animales sugieren que los trastornos de

estrés postraumático asociados con la hiperactivación y la grave disfunción

emocional o social pueden aliviarse mediante la estimulación de la amígdala.

VIOLENCIA Y EL CEREBRO EN EL SIGLO XXI

Numerosos estudios en los últimos decenios han demostrado

que los psicópatas y otros delincuentes violentos tienen estructuras cerebrales

anormales. Por otra parte, un pequeño porcentaje de reincidentes cometen la

gran mayoría de los crímenes violentos en Estados Unidos. Tras el trágico

tiroteo en julio de 2011 en la que Anders Behring Breivik, un sociópata

noruego, masacró a 77 personas en una isla cerca de Oslo, Noruega, se despertó el

interés para investigar por qué ciertos

individuos frustrados aparentemente explotan al responder a las amenazas percibidas

o incluso sin ninguna provocación, para cometer tales atrocidades.

Consideren el informe de 2012 de los investigadores del Instituto

de Psiquiatría del King College en Londres, quienes estudiaron los cerebros de

44 delincuentes varones adultos violentos en Gran Bretaña. Estos hombres ya

habían sido diagnosticados con trastornos de la personalidad antisocial. Los

hombres diagnosticados con trastorno de la personalidad antisocial

característicamente reaccionan agresivamente a la frustración o a las amenazas

percibidas, carecen de emoción, tales como la capacidad de sentir vergüenza o de

sentir culpa, y en otros estudios psicológicos se han encontrado que carecen de

empatía o de restricción moral. En este estudio, los crímenes que habían

cometido incluían el asesinato, la violación, el intento de homicidio y las lesiones

corporales graves. De los 44 hombres escaneados con imágenes de resonancia

magnética, en 17 de ellos se confirmaba el diagnóstico de trastorno de la

personalidad antisocial más "psicopatía", y en 27 de ellos no se

confirmó con estas imágenes. También se escanearon los cerebros de 22 hombres

normales (controles). Los resultados revelaron que el cerebro de los psicópatas

tenía "significativamente menor cantidad de sustancia gris en la corteza

prefrontal anterior rostral y en los polos temporales" que los cerebros de

los delincuentes no psicopáticos y de los cerebros de control. Es muy probable que muchos de estos

delincuentes de sexo masculino tengan un

trastorno de la personalidad antisocial o sean psicópatas evidentes. Los investigadores

británicos añadieron que en Inglaterra y Gales, el 50% de los presos varones

cumplen los criterios diagnósticos de trastorno de la personalidad antisocial,

y una revisión de estudios que abarcan 23.000 prisioneros de 62 países

realizadas en 2002 también concluyó que el 47% tenía trastornos de la

personalidad antisocial.

En la frontera de la investigación neurológica, los investigadores

han encontrado una relación entre los criminales violentos y las anormalidades

neurorradiográficas. El Dr. Gerhard Roth, profesor de neurología de la

Universidad de Bremen, Alemania, llevó a cabo un estudio por Tomografía

Computerizada de los delincuentes convictos violentos y encontraron imágenes anormales en áreas de la corteza

prefrontal inferior. El estudio consistió en la proyección de películas cortas

y la medición de la actividad cerebral de los infractores. Según Roth,

"Cada vez que se proyectaban escenas brutales y miserables, los sujetos no

mostraban ninguna emoción. En las áreas

del cerebro en las que creamos la compasión y la tristeza, no pasó nada”.

Asimismo, el Dr. Kent Kiehl, profesor asociado de psicología

en la Universidad de Nuevo México, llevó a cabo un estudio sobre "la

psicopatía, un trastorno de la personalidad caracterizado por un patrón de

desconocimiento de los derechos de los demás y las normas de la sociedad."

Kiehl utilizó un aparato de resonancia magnética móvil para estudiar 2.000

presos voluntarios, entre ellos 200 mujeres delincuentes y 250 delincuentes

juveniles. Kiehl descubrió que podía predecir la "psicopatía" por

medio de imágenes de resonancia magnética debido a la variabilidad en la

densidad de la materia gris, que está vinculado al gen MAOA en el

comportamiento violento. Los psicópatas adultos experimentaron tasas de

reincidencia del 60% y los menores delincuentes, del 68%. Se encontró que la

terapia de refuerzo positivo sólamente

tuvo éxito en los jóvenes delincuentes, y en una proporción de sólo el 50%.

El estudio de Kiehl concluyó señalando la alta tasa de

encarcelamiento de individuos violentos en los EE.UU. y el costo astronómico

que conlleva, cerca de los 2.3 billones de dólares por año, casi lo mismo que

los costos anuales de atención de la salud en los EE.UU. Las predicciones del Dr. Vernon Marcos, hace

40 años, al parecer, se han cumplido, y el problema de la violencia persiste en

la sociedad, y en algunos parámetros ha empeorado en una escala global. La

acumulación de la investigación criminalística, tanto en el Reino Unido como en

los Estados Unidos en los últimos años, dan fe de que los crímenes más

violentos son cometidos por un pequeño grupo de delincuentes persistentes. En

Estados Unidos, las estadísticas de la policía y la Oficina Federal de

Investigaciones (FBI) revelan que el 75% de todos los crímenes violentos se ha

cometido por un 6% de los delincuentes

habituales y reincidentes. Entre estos delincuentes, los asesinos tienen

antecedentes penales de por lo menos 6 años con cuatro detenciones por delitos

graves en su expediente antes de que finalmente cometan un asesinato. Quizá muchas de estas muertes podrían

evitarse bien sea por la aplicación de una justicia penal más dura o de forma más

humana mediante el estudio de los delincuentes seleccionados desde el punto de

vista médico para una investigación

neurobiológica especializada, siguiendo las estrictas directrices y normas de

consentimiento informado establecidos por el gobierno de los EE.UU. en 1978.

No hay unanimidad sobre este tema, en particular la

localización cerebral y los marcadores genéticos específicos para la violencia,

pero la mayoría de los neurocirujanos y neurólogos han conocido, -y todavía

están de acuerdo en- que las enfermedades del cerebro, tales como las infecciones, los tumores y las anomalías

congénitas, pueden dar lugar a una enfermedad mental y afectar al

comportamiento, y en algunos casos al comportamiento criminal. Sin embargo, hay

que tener en cuenta que la gran mayoría de los enfermos mentales no son

violentos y que los criminales más violentos, de acuerdo con el estado actual

de los conocimientos médicos no son locos, sino que son reincidentes, que asumen

riesgos calculados cuando deciden cometer delitos.

La violencia, las enfermedades mentales, y el cerebro - Parte 1 - Una breve historia de la psicocirugía: Desde la trepanación a la lobotomía en http://amtoral.blogspot.com.es/2016/02/la-violencia-las-enfermedades-mentales.html

La violencia, las enfermedades mentales, y el cerebro – Parte 2 - Una breve historia de la psicocirugía: Desde el sistema límbico y la cingulotomía a la estimulación cerebral profunda en http://amtoral.blogspot.com.es/2016/03/la-violencia-las-enfermedades-mentales.html

Basado en : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3740620/