Sin embargo, este

punto se muestra bastante inactivo cuando el número se muestra en escritura,

como “cinco” o “veintitrés”.

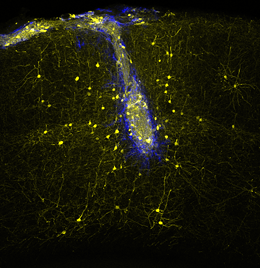

El cluster

identificado por estos científicos, que no únicamente se activa con el

reconocimiento numérico, sino también con las operaciones aritméticas, consiste en una población de neuronas de entre

uno y dos millones dentro del giro temporal inferior, una región superficial de

la corteza exterior del cerebro. Esta parte anatómica del cerebro es conocida

por procesar la información visual.

Aunque cada cerebro

es único y su forma cambia ligeramente, todos los individuos observados

mantienen esta característica invariable. El cluster de neuronas que procesa

numerales está inserto dentro de un grupo mayor de neuronas que se activan por

símbolos visuales que tienen líneas con ángulos y curvas. Esas poblaciones

neuronales muestran una preferencia por los numerales comparados con las

palabras que denotan o suenan como esos numerales.

Pareciera como si la

evolución hubiera diseñado esta región del cerebro para detectar estímulos

visuales tales como líneas que se intersectan en ángulos variados, la clase de

intersecciones que los monos necesitan detectar rápidamente cuando van saltando

entre rama y rama en una densa jungla. La adaptación de una parte de esta

región al servicio de los números es una sorprendente interacción entre la

cultura y la neurobiología.

¿Y que nos pueden enseñar las personas ciegas sobre plasticidad cerebral numérica?

Científicos de la

Johns Hopkins han observado con sorpresa

que las personas ciegas aparentemente procesan los números aprovechando una parte

de su cerebro reservada para las imágenes en los individuos con visión normal.

A pesar de la

existencia de un cluster neuronal dedicado a los numerales, los conceptos

matemáticos se enseñan a menudo de una manera que inciden en el sistema visual

del cerebro. A los niños se les puede pedir que cuenten las manzanas en una

foto, o que imaginen a dos trenes que se alejen unos de otros a diferentes

velocidades. Pero, ¿cuánto de la experiencia visual conforma la forma en que la

gente piensa acerca de los números?

Para averiguarlo,

los investigadores de Johns Hopkins compararon la actividad cerebral entre un

grupo de individuos ciegos congénitos y un grupo de individuos con visión

normal, pidiendo a todos los participantes que resolvieran una serie de

problemas de matemáticas y tareas de comprensión del lenguaje.

En ambos grupos que

participaron en el estudio, las mismas partes del cerebro fueron más activas

durante la tarea de matemáticas, un hallazgo significativo porque sugiere que

la forma en que los seres humanos procesan conceptos matemáticos se desarrolla

de la misma manera, independientemente de la experiencia visual.

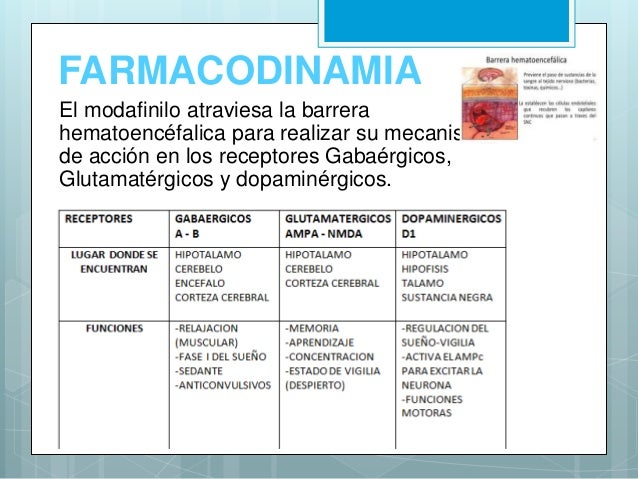

|

| Areas cerebrales distintas para el tratamiento matemático y para el conocimiento semántico general |

Pero algo aún más

sorprendente tuvo lugar en los cerebros de los participantes ciegos cuando

realizaban cálculos matemáticos: estaban usando además una parte de su cerebro

para las matemáticas que, entre las personas con visión normal, está reservada

para la visión. Y cuanto más complejo es el problema matemático, más activa se

vuelve esa región. "Estos resultados sugieren que la experiencia puede

cambiar radicalmente la neurobiología del pensamiento numérico",

escribieron los investigadores del artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

En otras palabras, algunas partes del cerebro humano están innatamente

preparadas para el pensamiento matemático, mientras que otras áreas parecen

funcionar basadas en la experiencia.

La cuestión natural

siguiente es lo que esto significa para la habilidad matemática. Si las

personas ciegas, al procesar números, son capaces de aprovechar una parte de su

cerebro que está reservada para el pensamiento visual en personas con visión

normal, ¿no podría significar que las personas ciegas son mejores en

matemáticas?

Tal vez, pero no hay

evidencia que respalde esa hipótesis todavía, "aunque los individuos

ciegos tengan todo este trozo de cerebro adicional dedicado a la tarea de

matemáticas", según Shipra Kanjlia, autor principal del estudio. Mientras

tanto, sin embargo, los hallazgos al menos desafían la idea común de que las

matemáticas son necesariamente un "proceso muy visual", dice. La

realidad, en cambio, es que involucrarse en el pensamiento matemático es visual

para algunas personas y no para otras.

Albert Einstein, por

ejemplo, describió su propio pensamiento como algo "visual" y en

parte "muscular". En uno de sus famosos experimentos mentales,

Einstein imaginó lo que sería perseguir un fotón moviéndose a la velocidad de

la luz. Pero tal ejercicio no requiere realmente una imagen mental. Lo que una

persona con visión normal experimenta como pensamiento visual puede ser caracterizado

como "espacial", por alguien que es ciego.

Es sorprendentemente

difícil articular la experiencia del pensamiento matemático, pero tiene sentido

que la gente confíe en los sentidos -sea la vista o el oído- para moldear sus

percepciones más amplias del mundo. Las personas, en general, describimos la

visualización de números como si aparecieran en una pizarra o una calculadora

en nuestra mente.

En otro estudio, también

publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, se encontró

que los matemáticos habían "reducido la actividad en las áreas visuales

del cerebro involucradas en el procesamiento facial", "Esto podría

significar que los recursos neurales necesarios para captar y trabajar con

ciertos conceptos matemáticos pueden socavar o reutilizar algunas de las otras

capacidades del cerebro”.

|

| Efectos de la pericia matemática en la via visual ventral |

Las últimas

conclusiones, de Kanjlia y sus colegas, parecen complementar ese trabajo. Por

ejemplo, su equipo también encontró que los individuos ciegos demostraron

"una mayor conectividad funcional" entre las diferentes regiones que

procesan el pensamiento numérico.

"La posible conclusión

a extraer es que el cerebro es muy flexible, pero también muy resiliente",

según expresaba Shipra Kanjlia. "Cosas

que uno piensa que no pueden cambiar, a veces, cambian”