|

| Imagen: Justin Pickard |

La comprensión del cerebro humano es sin duda el desafío

más grande de la ciencia actual. El enfoque principal durante la mayor parte de

los últimos 200 años ha sido vincular sus funciones a diferentes regiones

cerebrales o incluso a neuronas individuales. Pero la investigación reciente

sugiere cada vez más que podemos estar tomando el camino equivocado si queremos

entender la mente humana.

La idea de que el cerebro se compone de numerosas

regiones que realizan tareas específicas se conoce como

"modularidad". Y, a primera vista, ha tenido éxito. Por ejemplo,

puede proporcionar una explicación de cómo reconocemos las caras activando una

cadena de regiones cerebrales específicas en los lóbulos occipital y temporal. El

cuerpo, sin embargo, se procesa por un conjunto diferente de regiones

cerebrales. Y los científicos creen que otras áreas - regiones de memoria -

ayudan a combinar estos estímulos perceptivos para crear representaciones

holísticas de las personas. La actividad de ciertas áreas cerebrales también se

ha relacionado con estados y enfermedades específicas.

Este enfoque ha sido tan popular debido en parte a las

tecnologías que nos están dando una visión sin precedentes en el cerebro. La

resonancia magnética funcional (IRMf), que registra los cambios en el flujo

sanguíneo en el cerebro, permite a los científicos ver las áreas cerebrales

iluminadas en respuesta a las diversas actividades, ayudándoles a asignar

funciones. Mientras tanto, la optogenética, una técnica que utiliza la

modificación genética de las neuronas para que su actividad eléctrica pueda ser

controlada con pulsos de luz, puede ayudarnos a explorar su contribución

específica a la función cerebral.

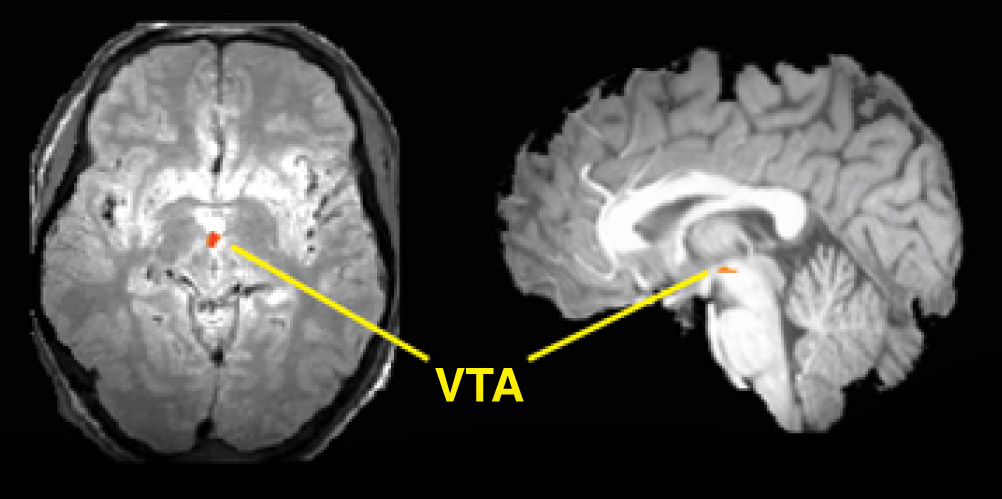

|

| FMRI obtenido durante tareas de memoria de trabajo. (Imagen: John Graner) |

Funciones distribuidas

Aunque ambos enfoques generan resultados fascinantes, no

está claro si alguna vez proporcionarán una comprensión significativa del

cerebro. Un neurocientífico que encuentre una correlación entre una región

neuronal o cerebral y un parámetro físico específico, pero en principio

arbitrario, como el dolor, estará tentado a sacar la conclusión de que esta

neurona o esta parte del cerebro controla el dolor. Esto es irónico porque,

incluso para el neurocientífico, la función inherente del cerebro es encontrar

correlaciones en cualquier tarea que realice.

Pero, ¿qué pasaría si consideráramos la posibilidad de

que todas las funciones cerebrales estuvieran distribuidas a lo largo de todo

el cerebro y que todas las partes del

cerebro contribuyeran a todas las funciones? Si ese es el caso, las

correlaciones encontradas hasta ahora pueden ser una perfecta trampa del

intelecto. Entonces tenemos que resolver el problema de cómo la región o el

tipo de neurona con la función específica interactúa con otras partes del

cerebro para generar un comportamiento significativo e integrado. Hasta el

momento, no hay una solución general a este problema: sólo hay hipótesis en

casos específicos, como la generada para el reconocimiento de las personas.

El problema puede ser ilustrado por un estudio reciente

que encontró que el fármaco psicodélico LSD puede interrumpir la organización

modular que puede explicar la visión. Lo que es más, el nivel de

desorganización está vinculado con la gravedad de la "ruptura del yo"

que las personas comúnmente experimentan al tomar la droga. El estudio encontró

que la droga afectó la forma en que varias regiones del cerebro se comunicaban

con el resto del cerebro, aumentando su nivel de conectividad. Así que si

alguna vez queremos entender lo que realmente es nuestro sentido del yo,

necesitamos entender la conectividad subyacente entre las regiones del cerebro

como parte de una red compleja.

¿Existe un camino a seguir?

La hipótesis de algunos investigadores es que el cerebro

y sus enfermedades en general sólo pueden ser entendidos como una interacción

entre un gran número de neuronas distribuidas a través del sistema nervioso

central. La función de una neurona depende de las funciones de todas las miles

de neuronas a las que está conectada. Estas, a su vez, dependen de las de otras.

La misma región o la misma neurona podría ser utilizada en un gran número de

contextos, pero tiene diferentes funciones específicas dependiendo del

contexto.

De hecho, podría ser que una pequeña perturbación de

estas interacciones entre neuronas, a través de los efectos de avalancha en las

redes, sería la que causara enfermedades

como la depresión o la enfermedad de Parkinson. De cualquier manera,

necesitamos entender los mecanismos de las redes para entender las causas y

síntomas de estas enfermedades. Sin el cuadro completo, no es probable que seamos

capaces de curar con éxito estas y muchas otras enfermedades.

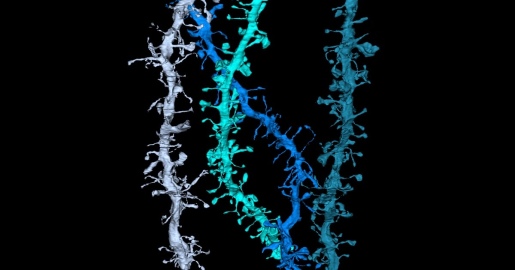

|

| Mapa de conexiones neuronales. (Imagen: Thomas Schultz) |

En particular, la neurociencia necesita comenzar a

investigar cómo los intentos permanentes del cerebro de dar sentido al mundo generan

las configuraciones de redes neuronales. También tenemos que tener una idea

clara de cómo la corteza, el tronco encefálico y el cerebelo interactúan con

los músculos y las decenas de miles de sensores ópticos y mecánicos de nuestros

cuerpos para crear una imagen integrada de nosotros y de nuestro entorno.

Reconectarse a la

realidad física es la única forma de entender cómo se representa la información

en el cerebro. Una de las razones por las que tenemos un sistema nervioso en

primer lugar es que la evolución de la movilidad requiere un sistema de

control. Las funciones cognitivas y mentales, e incluso los pensamientos,

pueden considerarse mecanismos que evolucionaron para planificar mejor las

consecuencias del movimiento y las acciones.

Así que el camino a seguir para la neurociencia puede ser

centrarse más en los registros neurales generales (con herramientas como la optogenética

o la Resonancia Magnética funcional), evitando el objetivo de asignar a cada neurona o región del cerebro cualquier

función en particular. Este abordaje de la investigación podría darnos

información sobre el diseño de la red

teórica, que tiene el potencial de dar cuenta de una variedad de observaciones

y proporcionar una explicación funcional integrada. De hecho, tal teoría

debería ayudarnos a diseñar experimentos, y no sólo al revés.

Obstáculos a sobrepasar

No obstante, no será fácil. Las tecnologías actuales son

caras y hay grandes recursos financieros, así como el prestigio nacional e

internacional invertido en ellos. Otro obstáculo es que la mente humana tiende

a preferir soluciones más simples sobre explicaciones complejas, incluso si la

primera puede tener un poder limitado para explicar los resultados obtenidos.

Toda la relación entre la neurociencia y la industria

farmacéutica también se basa en el modelo modular. Las estrategias típicas

cuando se trata de enfermedades neurológicas y psiquiátricas comunes son

identificar un tipo de receptor en el cerebro que puede ser modificado con fármacos

para resolver todo el problema.

Por ejemplo, los Inhibidores

selectivos de la recaptación de la serotonina (ISRS), que bloquean la absorción

de la serotonina en el cerebro de modo que se disponga más de ella en forma más

abundante, se utilizan actualmente para

tratar una serie de problemas de salud mental diversos, incluida la depresión.

Pero no funcionan para muchos pacientes y puede existir un efecto placebo

cuando lo hacen.

De manera similar,

la epilepsia es hoy ampliamente considerada como una única enfermedad y se trata

con fármacos anticonvulsivos, que actúan atenuando la actividad de todas las

neuronas. Tales fármacos tampoco funcionan en todos los casos. De hecho, podría

ser que cualquier pequeña perturbación de los circuitos en el cerebro, que surgiría de uno de los miles de excitadores

diferentes exclusivos de cada paciente, podría llevar al cerebro a un estado

epiléptico.

De esta manera, la neurociencia está perdiendo

gradualmente la brújula en su supuesto camino hacia la comprensión del cerebro.

Es absolutamente crucial que lo orientemos bien. No sólo podría ser la clave

para entender algunos de los misterios más grandes conocidos por la ciencia -

como la conciencia – sino que también podría ayudar a tratar una amplia gama de

graves problemas de salud.

Basado

en: theconversation.com/the-brain-a-radical-rethink-is-needed-to-understand-it-74460